新形势下中非关系的国际贡献研究

来源:项目负责人: 张 春 2012年11月30日 发布:2013-04-16 15:34

新形势下中非关系的国际贡献研究

目 录

报告摘要I

正文

一、中非关系面临的新形势1

(一)国际舆论环境日趋严峻2

(二)中非关系面临转型压力4

(三)国际期待持续上升6

(四)建构中非关系国际贡献论的紧迫性7

二、中非关系的物质贡献9

(一)非洲危机态势的稳定力量9

(二)非洲冲突后重建的支持力量12

(三)非洲可持续发展的助推力量15

三、中非关系的战略意义17

(一)提升非洲国际战略地位17

(二)促进对非合作机制发展20

(三)推动国际体系转型23

四、中非关系的理论启示28

(一)丰富国际关系理论28

(二)建构南南合作理论31

(三)完善国际发展理论33

五、政策建议36

(一)改善中国在非国家形象37

(二)提升海外利益保护能力38

(三)建构对称性相互依赖关系39

(四)完善中非合作机制建设40

新形势下中非关系的国际贡献研究

报告摘要

中非关系目前面临三个新的形势发展:国际舆论环境日趋严峻;中非关系转型压力日益凸显;国际期待不断上升。这提出了建构中非关系国际贡献论的迫切要求,本报告系统讨论了中非关系的物质贡献、战略意义和理论启示,并为巩固和拓展中非关系的国际贡献提出了可行的政策建议。

一、中非关系面临的新形势

(一)国际舆论环境日趋严峻

中非关系面临着一个正在形成中的、极为不利的“国际舆论联盟”,它由刻意抹黑中非关系的西方国家、媒体和学术界,加上轻信误信的部分非洲媒体、学术和政治精英,以及对此漠不关心甚至火上浇油的其余新兴国家政府和精英等组成。同时,国际对中非关系的批评总体上陷于停滞,为中非关系国际贡献论的建构带来了机遇。

(二)中非关系面临转型压力

中非关系的快速发展也加速了其升级与转型。在未来10-20年里,中非关系的可持续发展将面临三方面的转型压力:一是已接近完成的从情感/意识形态主导型向经济利益主导型的转型;二是从经济利益促进型向经济利益保护型的转型;三是从非对称性相互依赖型向对称性相互依赖型的转型。

(三)国际期待持续上升

各类全球性危机的集中性和群体性爆发,加上非洲在国际体系中的弱势地位,导致非洲和其余国际社会对中非关系的期待日益增加。但在外部期待与中国能力之间,存在一定差距。

(四)建构中非关系国际贡献论的紧迫性

尽管需要迫切,但对中非关系国际贡献的研究存在三个重大不足,即主动性不够、战略性不够、理论性和系统性不够。中非关系国际贡献论必须超越传统的物质关切,既深入探讨中非关系的物质贡献,也探讨其战略意义和理论启示。

二、中非关系的物质贡献

中非关系的物质贡献,是指这一关系对中国或非洲的国内社会—经济的稳定与发展的直接推动,涵盖中非双边关系的几乎所有方面,但最为核心的是经贸关系。

(一)非洲危机态势的稳定力量

中国一贯支持非洲稳定危机或紧急态势的努力,主要包括两个方面:一是参与非洲紧急性冲突或危机的调解;二是参与非洲的长期性和自然性危机的缓解与应对。

(二)非洲冲突后重建的支持力量

非洲正从冲突和内战转向冲突后重建,中非关系正从利益促进型转变为利益保护型,中国参与非洲冲突后重建日益重要。目前的努力主要包括两大类,即为非洲提供维持和平力量和参与非洲经济重建努力。

(三)非洲可持续发展的助推力量

中非关系正从情感/意识形态主导型向经济利益主导型转变,正朝向“发展伙伴”的方向演变,中国对非洲可持续发展的支持同时发生在多边和双边两个层次上。

三、中非关系的战略意义

中非关系的战略贡献,是指它对超越双边关系的更为宏观的国际战略格局和国际体系转型等的积极意义,特别是其提升中非双方在国际体系中的地位和话语权的意义。

(一)提升非洲国际战略地位

中非关系的快速发展提升了非洲的国际政治和战略地位,主要体现在美欧日等传统西方大国和印度、韩国、土耳其等新兴大国对非洲的日益重视上。

(二)促进对非合作机制发展

中非合作论坛的成功既激活了既有的对非合作机制,也催生了新兴对非合作机制的建立,还诱发了与中国开展涉非三边合作的尝试。

(三)推动国际体系转型

中非合作促进了国际体系向着更为公平合理的方向发展,主要体现为两个方面:推进国际政治经济新秩序的建立、促进南南合作。

四、中非关系的理论启示

中非关系的理论启示是指这一关系的物质贡献和战略意义可为相关理论、特别是与国际关系理论相关的思考和研究提供的新要素和新洞察。

(一)丰富国际关系理论

中非关系可为当代主流国际关系理论提供包括“中国元素”和“非洲元素”在内的新理论来源,还可提供替代性解释,包括修正既有的国际关系解释、以全新的话语解释既有现象和解释国际关系现象的新特征。

(二)建构南南合作理论

中非关系推动了南南合作的价值观建设——主要包括团结外交、平等互利和坚持传统国际关系原则,促进了南南合作的方法论发展、特别是资源政治经济学和政权安全等,使南南合作具有更为广泛的全球意义。

(三)完善国际发展理论

中非关系可为进一步完善和修正国际发展学理论作出四个方面的贡献,即始终坚持发展目标、始终坚持平等发展、积极倡导共享性发展和积极追求有效发展。

五、政策建议

(一)改善中国在非国家形象

通过改善中国在非洲的国家形象,提升中国话语的国际接受度和认可度。

一方面,进一步加强对非洲公共外交和人文外交,包括合理宣传中非关系成功经验,提升利用国际“软规则”的能力,改善对非公共外交政策体系,加强学术外交,等。

另一方面,确立中国“国际体系中的南方大国”国家身份定位,以应对外部特别是非洲对中国的“发展中国家”身份的持续质疑。

(二)提升海外利益保护能力

通过强化中非和平与安全合作,提升中国海外权益保护能力,同时坚持不称霸和不干涉内政。

强化中非和平与安全合作的战略原则为:以共性问题为起点,以涉我问题为重点,以热点问题为抓手,以多边机制为平台。

强化中非和平与安全合作的战略优先为:加强各层次的政权维稳经验交流;强化对非洲地区和平与安全架构建设的支持;积极参与非洲热点问题的解决;在联合国、特别是安理会推动涉非安全事务合作。

强化中非和平与安全合作的双边机制包括:国防部长、公安部长(警察局长)对话机制;地方警察合作机制;安全部门改革对话机制;安全研究合作与交流机制;等。

(三)建构对称性相互依赖关系

通过建构全方位的对称性相互依赖关系,为非洲和国际社会提供更多物质性、战略性和思想性公共产品。

一方面,规划中非关系的中长期发展战略,包括系统设计衡量中非关系的指标体系,系统化和合理化历届中非合作论坛的各种举措,及早设计第六届中非合作论坛的议题主题,等。

另一方面,规划中国的涉非三边合作战略,确立“非洲需要,非洲同意,非洲参与;先经后政,先易后难,先南后北”的战略原则,明确合作对象优先次序从高至低为:南非;非洲地区和次地区组织;国际多边机构;其他新兴大国;西方发达国家。

(四)完善中非合作机制建设

完善中非合作机制建设,为中非关系的可持续发展提供机制体制保障。

首先,要完善论坛的机制体制,提升论坛的定位:建立健全中国对非政策的完整政策机制和法律机制;优化论坛的协调机制和组织结构;优化论坛工作人员的构成并提高其能力。

其次,要适当控制论坛发展速度,稳定论坛规模:适当放缓论坛直属机构的发展速度;统筹管理其他非直属性的涉中非关系论坛。

第三,完善论坛的质量管理措施:建立健全论坛的危机管理机制;建立健全中非合作论坛政策措施的质量跟踪、控制和评估体系;强化涉中非关系的理论性问题的预警性研究。

新形势下中非关系的国际贡献研究

张 春

(上海国际问题研究院西亚非洲中心副主任,副研究员,博士)

自2006年中非合作论坛北京峰会以来,中非关系的发展面临着一系列的新形势。首先是它所面临的国际舆论形势极大地恶化了,很大程度上源于西方对中非关系快速发展的不实担忧和夸张批评。其次是中非关系本身的快速发展也加速了其升级和转型,需要更为全面地总结成就得失,并前瞻性地思考未来的可能发展。最后,对中非关系的国际期待日益上升,一方面来自对中国提供更多国际公共产品的期待,另一方面来自全球危机泛化背景下的期待,必须避免“期望越高、失望也可能越大”现象的发生。这样,研究中非关系的国际贡献就相当有必要:它既可通过纠正西方对中非关系的不当批评而为中非关系“正名”,也可为中非关系的可持续发展提供可行的参照,还可缩小甚至避免期待与能力之间的落差。

尽管如此,现有对中非关系国际贡献的研究仍存在重大不足。大多数相关研究是由西方学者做出的;尽管数量也相当少;中国学者也做了一些积极尝试,但更多是反应式和辩护式的,缺乏系统性、主动性和创造性。更为重要地,现有研究大多聚焦于中非关系的经济层面,特别是贸易、投资和援助关系,这就极大地缩小了中非关系的实际内涵。本报告认为,尽管不尽如人意,中非关系的积极面仍占据主导;这不仅体现在包括经济关系在内的物质层面上,也体现在目前少有分析的战略和理论层面上。据此,本报告将系统讨论中非关系积极贡献的国际层面,包括物质贡献、战略意义和理论启示,[1] 并思考应如何有效巩固和拓展中非关系的国际贡献。

一、中非关系面临的新形势

自2006年中非论坛北京峰会、特别是新世纪进入第二个十年以来,中非关系所面临的形势有了重大发展。这一新形势的最为重要的三个方面分别是:国际舆论环境日趋严峻,提出了为中非关系“正名”的迫切要求;[2] 中非关系面临的转型压力日益显现,产生了总结经验教训的现实需要;国际期待不断上升,导致了避免期待落空的重大压力。为了更好地应对新形势下的新需要,有必要系统总结和提炼中非关系的国际贡献,特别是如何既从物质层面、也从战略和理论层面系统论述中非关系的国际贡献。现有研究的重大不足,导致这一使命更显重要和迫切。

(一)国际舆论环境日趋严峻

当前中非关系所面临的国际舆论环境正朝向不利的方向发展:西方国际社会出于多种目的刻意误读甚至攻击中非关系;更为重要的是,这一误读和攻击已经出现一种明显的系统化、理论化和官方化的趋势。这也某种程度上影响了非洲国家对中非关系的看法,有的地方甚至出现了“反华”苗头。当然,还有部分新兴国家则尝试搭中非关系的车,一方面附和西方对中非关系的批评,另一方面实际效仿中国做法,争取“左右逢源”地发展与非洲的关系。也应看到的是,这一恶化的国际舆论环境中,也存在着系统总结中非关系国际贡献的机会。

首先,西方国际社会对中非关系的不当批评呈现系统化、理论化和官方化的趋势。

进入21世纪后,西方国际社会对中非关系的反应总体上可分为三个阶段。大致到2005年左右,西方很大程度上忽视了中非关系的快速发展。一方面是因为此期的中非关系处于恢复性发展阶段,其重要性尚不足以引起西方世界的重大关注。另一方面则是因为美欧忙于全球反恐战争和应对围绕伊拉克战争的重大分歧等。第二阶段大约从北京峰会召开前至2008年北京奥运会召开之初,西方国际社会对中非关系的快速发展严重心理失衡,片面鼓吹在非洲的“中国威胁论”,主要的有如新殖民主义论、政治体制威胁论、漠视人权论、经济制度威胁论、软实力威胁论、援助方式危害论、资源掠夺论、环境破坏论、军事威胁论,等等。[3]

随着北京奥运会的成功举办,西方国际社会开始更为理性地思考中非关系,逐渐承认其部分积极贡献;同时,也致力于对中非关系批评的理论化、系统化和官方化努力。首先,理论化和系统化努力背后的根本逻辑是:中国不关注非洲的安全、只追求经济利益;而关注非洲安全的前提便是在非洲推广西方式民主。换句话说,美欧等西方国家通过一个“民主-安全-发展关联”(Democracy-Security-Development Nexus),[4] 置中非关系于理论和道德上的“不正确”一方。其次,理论化和系统化努力的重要手段是:利用各种国际“软法”(soft law)或“软规范”(soft norm)批评中非关系。所谓国际“软法”或“软规范”是指居于“法律与政治之间”的明显不具约束力但却有着国际法相关性的国际规范,很大程度上由非政府组织所倡导并得到部分主权国家大力支持,尽管不具备强制执行力但却拥有强大的舆论影响力。[5] 目前,已有少数国家借用这类国际“软规则”来约束或引导中非论坛的发展方向,如涉及钻石开采的“金伯利进程”,涉及自然资源开采的“采掘业透明协议”,涉及企业社会责任的“全球契约”,涉及金融、环境与社会保护的“赤道协议”,等。最后,理论化和系统化努力的重要方法是行为主义研究方法,2011年底出台的人权观察组织(Human Rights Watch)有关中国企业在利比亚铜矿的企业责任表现的报告便是典型。[6] 对不熟悉中非关系的普通读者而言,该报告的确显得相当“客观”,特别是其为西方所熟悉和欢迎的方法论。相比之下,中国方面的相关回应便不够严谨和学术化,进而也不够令人信服。

在对中非关系批评日益理论化和系统化的同时,西方政府高官对中非关系的批评也日益增多,呈现出一种官方化趋势,尽管有人认为批评中非关系的更多是媒体、学者和大众。[7] 这一趋势早在2006年甚至更早便已出现,但在进入2011年后它表现得更为明显,且最为主要地是美国。例如,美国国务卿希拉里·克林顿在2011年两度公开批评中非关系,这是历史上罕见的。又如,美国负责非洲事务的助理国务卿约翰尼·卡森(Johnnie Carson)曾多次说,“中国是一个非常具有侵略性和有害的经济竞争者,不讲道德……中国到非洲不是出于利他主义的目的”,“中国在非洲主要是为了中国”。[8] 与此同时,美国参议院也加大了对中非关系的关注度,在2011年11月和2012年3月两度举行有关中非关系的听证会。

其次,非洲对中非关系的传统友好认知遭到一定程度的削弱,少数媒体和学术精英正加入西方批评中国的行列。

尽管非洲对中国和中非关系的总体认知仍是相当积极的,但中非关系的历史和感情基础仍正逐渐削弱。原因主要有两个,一是中非经济关系的快速发展某种程度上淡化了历史和感情基础,[9] 二是非洲的政治发展和领导人更替正逐渐削弱中非传统感情基础。这样,中非关系中的部分消极和负面因素受到的关注不断上升。例如,有关中国商品质量、移民融入当地社会、企业社会责任、支持“专制政权”等问题的讨论正在增加,有人甚至认为“反华情绪”正成为一种主导性社会情绪。[10] 如同有学者指出的,在西方国际社会不实批评中非关系的同时,出现了一种与西方批评有着重大差异的非洲版“中国威胁论”,其基础的确是基于中非关系实践的信息供给和道德批判。[11]

最后,为了搭中非关系的便车,其余新兴大国对有关中非关系的评论的是非曲直漠不关心,有时甚至火上浇油。这些国家所乐见的最好局面是,他们既能在处理对非关系上效仿中国做法,同时使对这些做法的批评仅针对中国,典型例子是如印度、巴西、土耳其等同样奉行的对非关系不干涉内政原则和对非援助不附加条件原则。

这样,中非关系所面临的国际舆论环境有进一步恶化的趋势:一个对中非关系可持续发展极为不利的“国际舆论联盟”正在形成过程中,它由刻意抹黑中非关系的西方国家、媒体和学术界,加上轻信误信的部分非洲媒体、学术和政治精英,以及对此漠不关心甚至火上浇油的其余新兴国家政府和精英等所组成。

也应看到,中非关系所面临的国际舆论环境仍然存在着重大机遇:首先,中国政界和学界都已认识到这一不利发展并采取了一系列卓有成效的应对措施,其典型是中非联合研究交流计划;其次,非洲总体上仍对中非关系持非常积极和正面的看法;最后,也是最为重要的一点,西方对中非关系的不当批评在中非关系的成功事实面前难有新理念和新观点产生,只能走系统化、理论化和官方化的道路,进而为中国改善中非关系的国际舆论环境提供了缓冲,也为建构中非关系的国际贡献论提供了“机遇之窗”。

(二)中非关系面临转型压力

中非关系的快速发展也加速了其升级与转型。未来10-20年之内,中非关系的可持续发展将面临三方面的转型压力:一是自冷战结束便已启动的从情感/意识形态主导型向经济利益主导型的转型;二是从经济利益促进型向经济利益保护型的转型;三是从非对称性相互依赖型向对称性相互依赖型的转型。

冷战结束启动了中非关系从情感/意识形态主导型向经济利益主导型的转型。首先是经济关系迅速成为中非关系中增长最为迅速的方面。自20世纪50年代直至冷战结束前,经济关系始终不是中非关系的重心所在。[12] 进入90年代后,中国开始全面调整与非洲的经济关系,首先是于1992年调整了对外援助政策,使对外援助与经贸合作直接挂钩;其次是于1997年召开首次“全国对非经贸合作工作会议”,成立了“对非经济贸易技术合作协调小组”;再次是于1999年启动的“走出去”战略。上述措施为进入21世纪后的中非经贸关系飞速发展奠定了扎实基础。其次是中非交往增多导致中非相互认知从一种“距离美”发展为一种“近之则不逊”,中国人与非洲人的交往摩擦、中国商品的质量、中国公司的企业社会责任表现等,都使得原本存在的美感被逐渐消失。[13] 第三是前述的中非在冷战结束后的政治发展道路的差异和双方领导人的代际更替使曾经的意识形态共识和情感联系都逐渐淡化。

中非关系可持续发展面临的第二个转型很大程度上是前一转型的延续,即随着中非经济联系的增多,特别是中国在非洲利益存在的增长,中非关系正面临从促进经济利益向保护海外利益的转型。一方面,经济十余年的努力,中国在非洲的“走出去”战略已经达到了需要升级和转变的水平,如何保护中国海外利益已成为“走出去”战略的下一重点。另一方面,尽管已经有了很大改善,但非洲仍是全球投资风险最高的地位,各种政治风险、安全风险和社会风险普遍存在,使中国企业“走进非洲”充满不确定性。随着2011年“阿拉伯之春”的爆发,对中国在非洲的海外利益的保护问题被迅速提上议事日程。

与前两个转型或者接近完成或者已经启动相比,中非关系的第三个转型可能在不久的将来出现。就目前的中非相互依赖而言,更多是中国依赖非洲的各种自然资源和国际支持,非洲对中国的依赖则重点在于中非关系所创造的战略性机遇。但目前中国、非洲和更大的国际社会的发展可能使中非相互依赖关系发生转变。首先是中国自身经济发展道路和经济结构的转型。所显然地,在经过改革开放头30年的高速增长后,中国经济发展的环境和内涵都有了很大的改变。如果说改革开放头30年的中国经济是从计划经济向市场经济体制的转型,那么从2008年全球金融危机开始起中国经济便面临着由生产大国向消费大国转变的“第二次转型”。其次,部分得益于中非关系的发展,中国和非洲的经济增长的剪刀差缩小,将是中非相互依赖关系转变的另一重要推动力。基于21世纪头10年的发展,非洲已经不再被认为是“绝望的大陆”,相反却被认为“正在崛起”,未来10年非洲将是世界上经济增长最快的地区,全球经济增长最快的10个国家中非洲占据8席。[14] 最后,以中非关系拉动的南南合作和国际对非合作的发展,也将对当前的中非相互依赖关系产生重大影响,促使其向着更为对称的方向发展。

(三)国际期待持续上升

在中非关系迈入可持续发展的同时,各类全球性危机——特别是全球金融危机、气候变化危机和国际恐怖主义危机——的集中性和群体性爆发,将中国推到了全球舞台的中央,国际社会对中国承担国际责任的期待不断上升;具体到非洲,因其在国际体系中的弱势地位而在面临各类全球性危机时更为脆弱,进而对中国承担国际责任、对中非关系的未来发展期待更大。与此同时,中国也同样遭受这些危机的重大影响,再加上中国发展水平的限制,导致在国际社会的期待与中国自身的实力之间存在不小的差距。

随着中国的经济快速发展、国际地位不断提升,有关中国国际责任的讨论正持续升温。中国责任论的兴起源于改革开放30余年来中国所取得的巨大成功,其诱发因素则是当前体系性危机下中国经济的一枝独秀,特别是2008年北京奥运会、2010年上海世博会的巨大成功,全球金融危机背景下中国经济率先走出阴影并在国民生产总值(GDP)总量上超越日本成为世界第二大经济体,等。对中国责任论者的鼓吹主要有两个理由:第一,中国是在既有国际体系的背景下崛起的,是当前国际体系的受益者,但中国目前并未对体系作出相应回报;第二,中国有能力回报现有国际体系、中国需要做一个“负责任的利益攸关方”,但做得明显不够,尽管中国已经表现出相当明确的意向。西方国际社会对中国的责任要求有两个重大特征:一方面,中国要在政治上和观念上采用西方式的自由民主,不可以中国独特的政治、社会思想和道路来挑战西方思想和道路的主导地位;另一方面,中国要在经济上尽可能地提供更多的国际公共产品,承担更大的国际责任,特别是在全球金融危机的背景下负起“社会主义拯救资本主义”的重担,在全球气候变化危机的背景下承担起“排放大国”的减排责任等。换句话说,如果说国际公共产品包括物质、战略和思想三个方面的话,西方国际社会要求中国提供的仅仅是物质性的,而拒绝来自中国的战略和理论性的公共产品。

在西方国际社会对中国的责任期待持续上升的同时,非洲对中国、特别是中非关系的期待也持续上升。首先,非洲原本严峻的发展与安全压力在国际体系转型背景下更显迫切:一方面,由于自身发展的时间尚短且历史遗留问题较多,非洲国家在赢得了政治主权后半个多世纪内并未真正赢得经济主权,仍面临着严峻的发展挑战;另一方面,由于全球化的深入和国际体系转型的加速,非洲的各种新旧矛盾不断被激活,进而导致重大的安全挑战。但主要由于西方式思维和话语的压倒性优势,非洲的解决思路更多是西方所提供的“安全第一”或“发展政策安全化”方法。[15] 其次,来自西方外部大国的不当压力事实上恶化了非洲的发展环境。尽管国际体系的转型事实上呼吁西方大国理性地、主动地减弱自身在国际生活中的不良影响,但事实恰恰相反。西方国际社会迄今仍试图控制非洲的发展方向,进而影响中非关系的发展。最后,国际危机的泛化使非洲的长期发展任务更为艰巨。在2008年底全球金融危机爆发之初,许多分析家都认为其对非洲的影响可以忽略不计,因为非洲经济对全球金融体系的开放度比世界其余任何地区都低。[16] 但随着金融危机演变为全球经济衰退,大多数人认识到,非洲再一次成为最大的受害者之一。[17]

(四)建构中非关系国际贡献论的紧迫性

由于上述三方面新形势的发展,中非关系国际贡献论的建构显得相当紧迫和必要,而这又为既有研究的明显不足所强化。的确,国内研究在如何理论性回应西方批评、体系性设计中非关系未来战略方面明显做得不够,特别是系统总结和梳理中非关系的国际贡献方面,仅有的少数系统性研究也多由外国学者完成的。

目前,国内外对中非关系的研究主要有三个趋势性表现。首先,尽管多数研究持负面态度,但正面评价的研究正呈上升态势。其中,包括世界银行、非洲发展银行、联合国开发计划署(UNDP)等在内的一些国际多边机构发挥了引导性的作用,同时西方学者也开始出现积极的声音。例如,世界银行对中国在非洲的基础设施援建作了较系统的研究;[18] 非洲发展银行于2011年5月发表了一批报告,对中非关系的积极面作出了充分的肯定;[19] 多位西方学者也试图讲出“中国在非洲的真实故事”;[20] 国内学者李安山也撰文为中非关系正名。[21] 其次,尽管仍有不少著述批评中非关系可能影响到西方国家在非洲的良治、反腐、援助有效性等努力的成效,[22] 但越来越多的研究开始关注中非关系的积极外溢。例如,联合国就已开始讨论中非关系对于其他的新兴大国,如印度、土耳其、韩国等的影响,[23] 中国学者也开始了相关探讨。[24] 第三,尽管对于中国对非政策的决策、执行等仍有着诸多误解,但越来越多的学者开始研究中非关系的决策程序和执行过程,特别是集中关注中非合作论坛的发展。[25]

总体而言,当前对中非关系国际贡献的研究存在三个重大不足:一是主动性不够,目前少有的较系统著述往往由外国人写就,受到的欢迎程度甚至大于国内学者的相似论著;二是战略性不够,鉴于外界批评更多集中于物质性的经济利益,由此而来的中国学术反应也就少有超越物质层面而达至战略乃至理论层面的;三是理论性和系统性不够,面对西方攻击的日益理论化和系统化,中国的学术反应仍相对零散,缺乏理论性、系统性。这样,作者认为,应当建构一个系统的中非关系国际贡献论,它必须超越传统的物质关切,既深入探讨中非关系的物质贡献,也探讨其战略意义和理论启示。或许更重要的是后两个方面,因为西方国际社会一方面施压中国提供尽可能多的物质性公共产品,另一方面又试图尽可能降低甚至拒绝中非关系的战略和理论性公共产品。

二、中非关系的物质贡献

中非关系的物质贡献,是指这一关系对中国或非洲的国内社会—经济的稳定与发展的直接推动,涵盖中非双边关系的几乎所有方面,但最为核心的是经贸关系。事实上,西方舆论也更多关注中非关系的物质层面、特别是其中的经贸关系,并尝试从更深刻的理论层面对其加以批评。例如,新近有人开始质疑中国的“双赢”政策,认为中国只有在确保“赢”的情况下才会行动,同时由于中国更强进而往往“赢”得更多。[26] 这一研究方法总体上不利于中非关系国际贡献论的建构,因为它使得研究关注被不合理地缩小和简化,不仅忽视了中非关系的战略和理论性贡献,而且忽视了物质贡献内部的其他要素。因此,必须调整先前的针锋相对的“辩解”式回应,因为那样做有时效果并不明显,甚至可能陷入西方的话语圈套。

由于其独特的发展历程,非洲迄今仍是一个相对落后但同时充满多样化的大陆。从非洲发展的多样化入手讨论中非关系的物质性贡献,将提供一个更为全面和深入的观察。总体而言,非洲存在三种发展态势:一是危机状态,包括国内冲突和国家间冲突,各种自然灾害或人道主义危机,长期性社会危机或公共福利问题,等;二是转型状态,处于这一状态下的国家很大程度上处于从冲突或危机状态向长期的可持续发展状态过渡时期,面临着较为严峻的维持和平与经济重建的双重任务;三是稳定状态,处于这一状态的国家更多需要巩固既有稳定和发展,争取实现可持续发展目标。由于非洲的特殊情况,多数国家往往同时处于两种甚至三种状态,因此探讨中非关系的物质性贡献,完全可从这三个方面入手,进而将中国的贸易、投资、援助、基础设施援建、医疗队派遣、维和部队派遣等根据其所发挥的功能予以分别讨论,而不是就整个非洲而论或仅就当前西方所关注的如自然资源、石油等议题讨论,从而避免陷入西方主导的话语陷阱。

(一)非洲危机态势的稳定力量

尽管已独立半个多世纪,非洲仍面临较为严峻的人为和自然危机、内部和外部危机,即使那些已走上可持续发展道路的国家也是如此。中国一贯支持非洲稳定危机或紧急态势的努力,成为非洲危机或紧急态势的重要稳定力量,主要包括两个方面:一是紧急性冲突或危机的调解,如对苏丹达尔富尔危机和南北苏丹矛盾的劝和促谈努力,与国际社会一道共同应对索马里海盗问题;二是参与了非洲的长期和更多是自然性危机的缓解与应对,如长期坚持派遣医疗队帮助非洲国家应对公共卫生问题,为非洲提供各种类型的紧急人道主义危机救援,与非洲合作共同应对气候变化带来的危机等。

基于不干涉内政原则,中国在非洲的危机管理和冲突缓解中发挥了建设性作用。以苏丹达尔富尔危机为例。该问题大致在2003年前后开始显现;随着愈益增多的西方非政府组织对该问题的关注度上升,批评逐渐集中指向苏丹政府;由于中国与苏丹关系的快速发展,中国也逐渐成为被指责的一方。达尔富尔问题之所以成为国际热点,很大程度上与美国将其界定为“大规模种族屠杀”相关,尽管这一界定遭到联合国、欧盟、中国等的一致反对。联合国认为,达尔富尔问题的实质是环境、气候变化等所加剧的种族间资源争夺战。[27] 联合国秘书长潘基文也曾撰文指出,达尔富尔地区冲突的更深层原因很可能是气候变暖。[28] 联合国的立场在世界范围内得到广泛认可。

少数西方国家和非政府组织利用达尔富尔问题对中国施压,使中国被动地卷入苏丹达尔富尔问题。尽管如此,中国政府始终愿意充当苏丹与西方的“桥梁”和“传话人”,“作为一个杠杆,以平等的方式向苏丹政府提出建议,促使苏丹政府采取更加合作的态度,显示更多的灵活性”。[29] 基于对不干涉内政与发挥建设性调解作用二者的合理平衡,中国为达尔富尔危机的缓解和稳定作出了重要的贡献。中国主张政治解决,愿意并实际地为解决达尔富尔问题提供了调解努力。在该问题上,中国主张有关各方应着眼大局和长远,彼此尊重和照顾对方的合理关切,通过对话和谈判,找到共同的利益基础,推动问题的公正持久解决。[30] 中国率先提出的维和与政治解决并行的“双轨战略”,对达尔富尔危机的缓解和联合国和非盟混合维和部队的部署都发挥了积极的推动作用。

随着达尔富尔问题趋于稳定,西方国际社会的视野逐渐转向苏丹南北关系的处理,特别是落实2005年《全面和平协议》(Comprehensive Peace Agreement, CPA)上。与达尔富尔问题一样,西方国际社会又对中国在其中的可能作用表示关注。尽管有人担心中国政府可能不支持这一进程,但事实证明恰好相反。正是由于中国的建设性作用,南部苏丹公投得以平稳进行,并最终实现了南苏丹共和国的独立与平稳过渡。就连美国总统苏丹问题特使莱曼也承认,在中国和国际社会的共同努力下,苏丹和平进程取得了积极的进展。[31]

中国对非洲冲突的缓解与稳定贡献还体现在中国参与应对索马里海盗的国际努力上。2004年后,索马里的海盗问题迅速引起全球性关注;索马里海盗主要来自于东北部的邦特兰地区,并在距离摩加迪沙400公里的东北部城市哈拉德雷(Haradheere)设置了“海盗交易所”,海盗在出海前可在此设立“公司”公开向民众募资,入股方式从提供资助、武器、补给乃至人力,推动了海盗交易链的进一步形成。[32] 面对索马里海盗的日益猖獗、中国商船在索马里海域遭受日益上升的威胁以及国际社会对中国发挥更大作用的呼吁,中国决定发挥更大的作用,主要体现为三个方面。首先,中国在联合国框架下参与打击索马里海盗的国际努力,包括:发挥联合国重要作用;严格遵守国际法和安理会决议;制定综合性战略;帮助索马里加强本国能力建设,并开展区域内协作。[33] 其次,从2008年12月起,中国开始派遣护卫舰执行护航任务。截至2011年10月25日,共为4228艘船舶提供了护航。[34] 第三,中国还与其他国家进行反海盗的研讨与共同训练。

中国也为缓解与稳定非洲的长期性危机作出了重要贡献,其典型是中国医疗队的派遣。自1963年至2012年,中国共向46个非洲国家派遣出709批医疗队,总派遣人数约1.8万医疗队员,目前在非洲有约900名医疗队员。从历史发展看,中国援非医疗队的发展经历了四个阶段:20世纪60年代的初创时期,从1963年第一支援非医疗队派出,到1969年已经向8个非洲国家派出医疗队。第二阶段,即整个20世纪70、80年代,援非医疗队进入快速发展时期,从1970年的8个国家增加到1986年的38个国家,增长近5倍,这一数字一直保持到80年代末。第三阶段,即90年代前半期,中国援非医疗队的派遣国有所减少,主要原因有两个,一是“台独”运动导致中国与少数非洲国家的外交关系中断而影响到医疗队的派遣,二是非洲国家自身的内乱使得医疗队不得不撤离,尤其是索马里的动荡局势使得医疗队自1991年以来一直未能复派。进入21世纪后,中国援非医疗队的派遣进入第四阶段,即稳步增长和纵深发展的阶段,尤其是在2006年中非合作论坛北京峰会后,3个国家复派,3个国家新派。目前,中国有22个省市自治区向41个非洲国家派遣医疗队。[35]

中国还为非洲提供了大量的人道主义援助以应对各种紧急的自然灾祸。中国自上世纪60年代起便开始为非洲提供人道主义援助,始终坚持在联合国框架下对外提供人道主义援助,切实加强受灾国的能力建设。例如,2011年,非洲之角5个国家面临着严重的自然灾害并导致了广泛的粮食危机,为了帮助非洲之角国家尽快摆脱这一局面,中国于同年10月向该地区提供了价值4.4亿人民币的紧急人道主义援助,这是中国历史上最大的一笔人道主义援助。[36]

(二)非洲冲突后重建的支持力量

非殖民化运动成功后,多数非洲国家在经历较短时间的快速发展后,又都重新陷入冲突与动荡。经过几十年的努力,这些非洲国家逐渐走出冲突,朝向国家重建的方向发展。作为非洲的传统友好伙伴,中国一贯支持非洲国家的冲突后重建努力,为其提供相当重要的支持,帮助其实现冲突后的稳定与和平,并推进其朝向可持续发展的方向迈进。

中国参与非洲冲突后重建努力的原因是多方面的,既包括非洲与国际体系的变化,也包括中国在非洲国家利益的拓展。首先,非洲所面临的安全挑战正从冲突和内战转向冲突后重建。在克服冲突和不安全的双重挑战方面,非洲确已取得重大成就;今天的非洲远比十年前更为和平。尽管部分冲突仍在继续,但非洲最严峻的安全挑战已从20世纪最后十年的战争与冲突,转向进入21世纪后的冲突后重建。其次,如前所述,中非关系正从经济利益促进型向着经济利益保护型转变。随着中国在非洲利益的拓展,非洲的和平与安全对中国来说也日益重要。第三,冷战后安全与发展之间的联系正变得日益密切。冷战时期完全分裂的有着不同目标和手段的两个政策领域,即安全与发展,到冷战结束后日益相互联系甚至相互交叉。

根据对“冲突后重建”的三阶段划分法,[37] 中国目前在非洲的冲突后重建努力主要属于前两个阶段、包括两大类,即为非洲提供维持和平力量和参与非洲的经济重建努力。

中国参与联合国维和行动经历了从拒绝到承认、从扮演一般性角色到争取重要位置、从比较注重国内需求到兼顾国际形象的转变过程。非洲既是中国参与联合国维持和平行动的开始,也是中国最为重视的维和地区,“维和行动的需求主要在非洲。联合国维和行动应向非洲倾斜。”[38] 1989年,中国首次向联合国纳米比亚过渡时期援助团派遣了20名文职官员,帮助监督纳米比亚大选,这是中国参与联合国维持和平行动的开始。此后,中国日益积极地参与联合国维持和平行动,特别是在非洲的维持和平行动。自2000年至2011年,中国向莫桑比克、塞拉利昂、利比里亚、刚果(金)、科特迪瓦、布隆迪、苏丹、西撒哈拉、埃塞俄比亚及厄立特里亚等地派驻了维和人员,共计参加了联合国在非洲的15项维和行动,累计派出维和官兵1.5万余人。[39] 截至2012年10月,中国参与了非洲所有7个维和行动中的6项,派出1500多名维和人员(表一),是5个联合国常任理事国中派出维和人员最多的国家。[40] 中国派出的维和人员中没有战斗部队,要么是军事观察员,要么是民事警察,要么是占据维和人员绝大多数的支持性力量,如工兵部队、医疗队等。通过这一举措,中国在向非洲和世界表明中国对非洲冲突后重建的全力支持的同时,也证明了中国将一如既往地坚持不干涉内政原则,无意于通过维和干涉非洲内部事务。

表一:中国参与的非洲维和行动(截至2012年10月)

行动名称 | 维和部队 | 警察 | 军事观察员 | 总计 |

西撒特派团(MINURSO) |

|

| 10 | 10 |

联刚稳定团(MONUSCO) | 218 |

| 16 | 234 |

联科特派团(UNOCI) |

|

| 6 | 6 |

达尔富尔混合行动(UNAMID) | 323 |

|

| 323 |

联利特派团(UNMIL) | 564 | 18 | 2 | 584 |

南苏丹特派团(UNMISS) | 347 | 28 | 3 | 378 |

总计 | 1445 | 46 | 31 | 1535 |

资料来源:联合国维持和平行动部,http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2012/October12_3.pdf,2012年10月。

与此同时,中国一贯支持非洲国家的冲突后经济重建,特别是为其基础设施重建提供支持。根据一项研究,在1990年至2005年间,武装冲突导致撒哈拉以南非洲国家付出了总计约3000亿美元的代价,这大致相当于同一时期非洲所得到的援助总量。[41] 通过与非洲的贸易、投资和发展合作,中国正为非洲的经济增长作出贡献。要否定其积极意义是很难的,特别是在基础设施被破坏、缺乏投资和就业机会的刚走出冲突的国家,中国的建设性作用更加明显。根据非洲发展银行的一份研究,中国对非洲基础设施建设的投资在2005至2009年间始终稳定在每年50亿美元的水平,2010年甚至大幅增长80%达到了90亿美元。相比之下,2010年印度、阿拉伯国家以及非洲地区银行对非洲的基础设施投资总额只有27亿美元。[42] 中国的投资为诸如苏丹、刚果(金)、安哥拉、利比里亚等的冲突后重建努力做出了重大贡献。

例如,尽管油气资源丰富,但由于长期的内战和冲突,苏丹严重缺乏资金和技术,无法依靠自己的力量实现经济重建,特别是发展本国的石油工业。中国政府一向真心支持苏丹的石油工业发展。早在上世纪60年代末,苏丹政府曾向中国请求援助开发石油,鉴于技术比较落后,中国当时建议苏丹与拥有先进技术和大量资金的美国公司合作。这样,美国雪佛龙公司得以进入苏丹,并逐渐发现一些油田。这不仅令苏丹人民自己感动,也令西方人感动。[43] 在因美国制裁导致大量西方公司撤走之后,苏丹于1995年再次请求中国提供援助,[44] 从此开始了中苏石油合作进程,并大大促进了苏丹社会经济发展。中国不仅帮助苏丹发现和生产大量的石油,而且还致力于帮助其建立独立、完整的石油工业。中石油与苏丹能矿部签署合资建设的喀土穆炼油厂年产量达到500万吨,不仅能够完全满足苏丹当地的需求,还可出口到周边国家。中国还帮助苏丹建成了1506公里长、管径28英寸的长输管道建设,保证了苏丹石油的运输。[45] 中国和苏丹的能源合作还扩展到其他领域,帮助苏丹发展更为完善和平衡的国民经济。中国帮助建设的吉利电厂完全解决了苏丹首都喀土穆的电力需求,于2008年完工的麦洛维大坝工程不仅将解决苏丹全国的供电不足问题,而且还有部分电力出口。[46] 最为重要的是,中苏合作为苏丹人民带来巨大的社会公益,改善了当地人民的生活水平。中苏能源合作大幅增加了当地就业机会,其中直接就业人员超过10万人。

(三)非洲可持续发展的助推力量

中非关系不是单向的,而是一种基于平等互利的双赢关系。必须指出的是,非洲为中国的可持续发展提供了重要帮助,特别是为中国提供了大量国内发展急需的资源和国内产品的重要出口市场,而这正是西方舆论攻击中非关系的核心所在。例如,随着中国国内经济增长而来的对能源资源需求增加,中国从非洲进口的原油和天然气正逐年上升,目前已占到中国原油总进口的三分之一以上。又如,非洲在中国的出口目的地中的比重也逐年上升,相比冷战结束之初已经翻了一番左右。

由于发展水平的差异,中国为非洲可持续发展所作的贡献更为明显。如同非洲发展银行2011年的一份研究报告所指出的,随着中非关系从关注相对狭隘的贸易与投资关系向更为宽泛的发展问题聚焦的转型,中非关系正朝向“发展伙伴”的方向演变:“中国是个有价值的贸易伙伴,投资来源和传统发展伙伴的重要补充。中国正向基础设施大规模地投资,这有助于缓解供应瓶颈,提高竞争力。”[47] 中国对非洲可持续发展的支持同时发生在多边和双边两个层次上。

在多边层次上,中国与非盟、非洲发展新伙伴计划及其他地区一体化组织展开密切合作,促进了非洲大陆和地区性的经济一体化努力。中国同非盟及其前身非统保持着友好往来和良好合作,并向其提供了力所能及的援助,以推进非洲大陆性的地区一体进程。2005年3月,中国成为首批向非盟派遣兼驻代表的区外国家。2008年8月,中国与非洲建立战略对话机制,迄今已经举行了四次中国—非盟战略对话。2011年1月,中国与非盟举行首次中国—非盟外交政策磋商;同年10月,中非合作论坛第八届高官会通过会议即要,接纳非盟委员会为论坛正式成员并参加了2012年7月在北京举办的第五届中非合作论坛部长级会议,更进一步推动了中国与非盟的战略合作。中国对非盟的支持最为集中地体现在中国对非盟会议中心的援建上,已于2012年1月底非盟第十八首脑会议期间交付使用。在支持非洲大陆性的地区一体化努力之外,中国还与非洲的各地区一体化组织保持着密切的联系,包括西非经济共同体、东非共同体、东部和南部非洲共同市场、南部非洲发展共同体以及南部非洲关税同盟等。

在双边层次上,中国不仅与非洲的资源富集国交往,也同等重视其他的非资源富集国。进入新世纪以来,中非双边贸易和投资关系得到迅猛发展,2011年双边贸易额达到1663亿美元,2010年中国对非各类投资近400亿美元,帮助非洲建设了6个经贸合作区(表二)。在经贸关系之外,主要通过中非合作论坛,中国为非洲提供了全面的可持续发展支持,覆盖了从农业与粮食安全、基础设施建设到人力资源开发、教育、科技合作与技术转让到减贫、医疗卫生、气候变化应对、减灾救灾等几乎所有方面。例如,为支持非洲的农业可持续发展,中国在过去50多年里为非洲援建农业项目142个,建成农产品加工项目51个,通过提供优惠贷款支持农业项目13个,为非洲培训农业人才6000多名。[48] 又如,为避免非洲陷入债务危机,中国多次减免非洲对华债务:从2000年至2009年,中国一共免除35个非洲国家的312笔债务,总计189.6亿元人民币。[49]

表二:中国援助非洲建设的经贸合作区

名称 | 启动日期 | 投资与管理单位 | 产业定位 |

尼日利亚广东经贸合作区 | 2007年7月 | 广东新广国际集团 中非投资有限公司 | 以轻工、建材等为产业龙头、原材料加工为主体,集加工、营销、商贸、研发、会展于一体的现代经贸合作区。 |

尼日利亚莱基经贸合作区 | 2007年9月 | 中非莱基投资有限公司 尼日利亚拉各斯州政府 | 以家电与电子制造、纺织服装、轻工业、建筑材料、农副产品加工、机械制造等行业为主。 |

赞比亚—中国经贸合作区 | 2007年2月 | 中国有色矿业集团 | 分为谦比希工业园和卢萨卡分区。谦比希工业园主要以铜钴开采和冶炼为产业,并逐步发展型材、电线电缆等有色金属加工产业。卢萨卡分区以服装、食品、家电、烟草、电子等产业为主。 |

中国—埃及苏伊士经贸合作区 | 2009年3月 | 天津泰达投资控股有限公司下属的埃及泰达投资有限公司 | 纺织服装、石油装备、商用车组装及零部件生产、电器设备、低压电器等生产企业。 |

埃塞俄比亚东方工业园 | 2008年10月 | 江苏永元投资有限公司 | 冶金、建材及机电。 |

毛里求斯晋非经贸合作区 | 2009年9月 | 山西太钢集团、山西焦煤集团、天利公司 | 太阳能光伏发电、海产品加工、制药业、不锈钢制品加工、医疗设备、房地产开发等。 |

资料来源:《为何要建中非经贸合作区》,载《非洲》2010年10月22日。

三、中非关系的战略意义

中非关系的战略贡献,是指它对超越双边关系的更为宏观的国际战略格局和国际体系转型等的积极意义,特别是其提升中非双方在国际体系中的地位和话语权的意义。尽管现有研究也关注中非关系的战略意义,但国外文献、特别是西方文献往往充满消极态度,认为中非关系的发展很大程度上是在破坏美欧在非洲的所谓良治、人权、反腐等努力,这一言论甚至得到一些非洲学者和政客的附和;而国内文献则是反应式辩解多于系统性论证。中非关系的快速发展有着重要的国际战略意义,无论是对非洲还是对中国而言都是如此,这种大致可以从三个方面考察,即提升非洲的国际战略地位,带动国际对非合作机制的发展,推动国际体系向着更为公正合理的方向转型。

(一)提升非洲国际战略地位

尽管很多人认为非洲一直处于国际社会的边缘,但事实上非洲始终与整个国际体系的发展密切联系在一起:无论是奴隶贸易、列强瓜分非洲及随后的殖民主义,还是冷战时期的代理战争,以及今天非洲日益上升的国际战略和经济重要性,都说明了非洲与更宏大的全球政治经济体系的密切联系。[50] 冷战结束后,非洲对西方的地缘政治重要性大大下降,某种程度上陷入被美欧“抛弃”的命运。[51] 这种“抛弃”或“退出非洲”的首要证据是美欧对“以非洲方式解决非洲问题”方法的态度——有人称其为“虚拟介入”,其实质是结合西方资金和非洲人力来解决非洲冲突。其次,非洲原本不高的国际经济重要性持续下降。任意确定一个基准价格并以此计算都可以发现,非洲在全球贸易中的份额在20世纪90年代甚至低于30年前的水平。1996年,非洲在全球贸易总额中所占的比重甚至不到2%,而1970年约为5%。[52] 公众普遍将非洲看作一个“失败的大陆”。第三,由于此前30余年对非洲援助的效果不佳,冷战结束后的第一个十年成为“援助疲劳”的十年。这明显体现在1992年后官方发展援助量的大幅下降上:以1991年的固定价格和汇率计算,对非援助总额从1990-1991年度的177亿美元降到了2001年的138亿美元。[53] 最后,与“援助疲劳”相伴的还有西方援助条件的增加和日益苛刻。从20世纪90年代初起,民主和尊重人权成为西方双边发展援助的重要附加条件。[54] 将良治作为一般性附加条件,代表着对非洲国家国内事务的最广泛干涉,也意味着对非洲国家的“再次殖民化”。[55]

很大程度上由于中非关系的快速发展,非洲的国际政治和战略地位得到了快速提升,进而带来了非洲的安全、发展形势的重大好转,这非常明显地体现在美欧日等传统西方大国和印度、韩国、土耳其等新兴大国对非洲的日益重视上。

冷战结束后,美国一度长期忽视非洲的任何直接战略或经济利益;但在进入21世纪后,美国开始重新关注非洲,其中非常重要的考虑之一便是中国因素,尽管美国少有直接提及。中美两国在非洲的总体利益存在很大的相似性。对中国而言,在非洲的利益主要包括五个方面:平等互信的政治关系,互利共赢的经济合作,相互借鉴的文化交流,均衡和谐的全球发展,及相互支持的国际合作。[56] 美国在非洲的利益与中国颇为相似,唯一重大的差异在于,美国更关注战略利益,特别是安全和反恐利益。[57] 更为具体地,中美在非洲的利益冲突主要体现为政治、经济和安全三个方面。政治上,中美都试图与非洲国家发展良好关系。但中美两国与非洲的政治互动手段存在着重大差异,其中争议最大的便是不干涉内政和对非援助不附加条件原则。经济上,中美在非洲都有着重大的能源需求,因此也被认为是两国利益冲突最为激烈的领域,尽管在不同的国家表现形式不同。安全上,中美在非洲更多存在利益交汇,而非利益冲突,但美国出于最坏情况考虑正加大对中国作用的防范,特别是建立了美军非洲司令部。

随着中非关系发展和世界各国不断加大对非洲的战略关注与投入,在非洲拥有传统影响力的欧洲国家日益感受到竞争压力。为了维护在非洲的传统势力范围,保障欧洲南翼的安全,防止非法移民进入欧洲以及确保在非洲经济利益,欧盟及其主要成员国也在进入新世纪后、特别是2006年北京峰会后对其对非政策作了重大调整。欧洲国家认为,殖民时期遗留下来宗主国思维和作风是影响欧非关系发展的主要因素。因此欧盟试图与非洲建立更加平等的战略伙伴关系,于2005年12月提出《欧盟与非洲:走向战略伙伴关系》(European Union and Africa: Moving Toward the Strategic Partnership)政策性文件,首次全面性地阐述其对非总体政策构想。该文件提出,在未来10年内建立欧非安全、发展战略伙伴关系,并帮助非洲实现联合国千年发展目标(MDGs)所制定的发展计划。欧盟对非政策的调整最为主要地体现在对非发展援助上,特别是试图通过所谓新型的经济伙伴关系协定(EPA)谈判,主导非洲的地区一体化进程。[58]

在传统发达国家受中非关系带动而重新加强对非洲的重视的同时,诸多新兴国家也开始加大对非洲的投入,最主要的包括印度、土耳其、巴西、韩国等。印度学者一般都承认,冷战结束后,尤其是进入21世纪以来,印度强化印非合作的主要原因有两个:一是为了确保自然资源,尤其是能源的供给安全;二是为了争取非洲国家的支持成为联合国安理会常任理事国。必须指出的是,中国因素也是印度加大与非洲关系的重要考虑。由于历史的原因,从20世纪60年代开始,中国就成为印度对非政策的重要参照。[59] 近年来,在印度和西方学者、媒体的文章中,中国都是影响印度在21世纪初加强对非外交的重要因素之一。[60] 许多专家认为,印非论坛峰会是新德里为抵消中国在石油丰富的非洲国家不断增长的经济影响力而采取的外交行动。[61]

尽管不那么直接与中非关系相关,但从时间上讲,土耳其、巴西和韩国的对非政策大都紧随中非关系的步伐而发展。例如,土耳其政府是在2005年全面启动其对非战略的:它将2005年定为“非洲年”,埃尔多安总理于该年3月访问了埃塞俄比亚和南非,土耳其在2005年4月12日获得了非盟的“观察员”地位,并于2005年5月5日在亚的斯亚贝巴开设了其驻非盟使馆。巴西和韩国对非洲的重视也大都在同一时期,特别是韩非关系的发展与中非关系有着密切联系,下文将继续讨论。

(二)促进对非合作机制发展

如前所述,中非合作论坛的成功不仅推进了中非关系本身的重大发展,还促进了国际对非合作机制的发展,主要体现为三个方面:它既复活了既有的对非合作机制,也催生了新兴对非合作机制的建立,还诱发了与中国开展涉非三边合作的尝试。

首先,随着中非合作论坛的成功,旧有对非合作机制重新得到重视,变得更为活跃。在2000年中非论坛成立之前,欧盟与非洲的欧非峰会(Europe-Africa Summit)和日本与非洲的非洲发展东京国际会议(Tokyo International Conference on African Development, TICAD)便已存在,尽管两者都不够活跃。正是由于中非合作论坛的快速发展,使欧盟和日本都意识到强化自身的对非合作机制建设的重要性。在这一背景下,先前并不活跃的欧非峰会和非洲发展东京峰会都得到复活,并有了很大发展。

出于历史原因,欧盟相对较为重视非洲,建立了较为完善的对非合作机制,主要体现为欧盟对非援助政策平台和欧盟与非洲的政治对话平台两个方面。前者始于欧非传统殖民联系,很大程度上也是欧洲继续控制非洲、延续其殖民时期特殊利益的重要手段。后者发展相对较晚,1996年,欧盟成员国葡萄牙提出举行非洲-欧洲国家首脑会议的建议,并1999年7月为非洲方面接受。2000年4月3日至4日,由非洲统一组织成员国和欧洲联盟成员国领导人参加的首届非洲-欧洲首脑会议(Africa-Europe Summit)在埃及首都开罗举行。[62] 但在2006年之前,欧盟对欧非峰会的重视程度并不高,由于对津巴布韦的制裁问题,原计划于2003年召开的第二届峰会多次延期。2006年中非论坛北京峰会召开后,欧洲各国感觉到压力并于2007年12月召开了拖延长达6年的第二届欧盟—非洲峰会,并试图借此机会推动与非洲各国达成经济伙伴协议,巩固和强化传统的欧非经贸关系。这一次,欧盟下定决心不让津巴布韦问题成为欧非峰会的阻碍,并最终牺牲英国——布朗首相也因此缺席。[63] 中国因素在这届欧非峰会上几乎成为一个核心话题。例如,时任欧盟负责发展和人道援助的委员路易斯·米歇尔便在峰会开幕之前说:“非洲正在成为一个世界大国纷纷投入着手部署的新的‘大棋盘’。中国是最显著的例子。”[64] 此后,欧非峰会每三年一届的惯例得以保持,第三届非洲-欧盟首脑会议于2010年11月30日在利比亚首都的黎波里召开,尽管津巴布韦问题仍然存在。

尽管1973年石油危机导致日本对非政策的转变,但更大的转折出现在冷战结束之后。一方面由于西方出现的“援助疲劳症”,另一方面出于日本成为政治大国的梦想,冷战后的日本外交政策变得更为积极,在对非政策上主要表现为两个方面:向联合国维和部队派兵,启动非洲发展东京国际会议更积极提供对非发展援助。非洲发展东京国际会议自1993年以来每5年举行一次,由日本、联合国、联合国发展署和世界银行共同主办。迄今为止,日本已经召开了4届非洲发展东京国际会议峰会。日本1993年创立非洲发展东京国际会议时的最初设想并不是为了帮助非洲,而是尝试从美欧手中接过国际援助领头羊的旗帜,提升日本在国际社会中的地位。[65] 因此,日本尝试创建以联合国为主的对非援助平台;这也正是非洲发展东京国际会议保持开放性、多边性的原因。也正是出于这种权宜性的考虑,日本一方面并不准备过于密集地组织会议,将每届会议的间隔期暂定为5年;另一方面,日本始终没有对非洲发展东京国际会议进行机制化,以至于在前三届会议中,每一届会议之后人们都无法知道下一届会议是否还会继续召开。[66] 直到2008年,日本才在第四届非洲发展东京国际会议峰会上确认将该平台机制化,并固定会期。

在欧洲和日本之外,美国也在2006后两度延长了《非洲增长与机遇法》和全球艾滋病计划等项目,并称将投入更大力量资助非洲的抗疟疾工作。俄罗斯也加大了对非洲的投入,重新强化与非洲的军事合作关系,并于2008年5月宣布将减免非洲国家总额为200亿美元的债务。

其次,在2006年中非论坛北京峰会之后,多个新的对非合作机制得以建立,呈快速增生态势。不少尚未与非洲建立起完善的合作机制的国家都纷纷召开与非洲的峰会,其中最主要的是韩国、印度和土耳其。

韩国的对非合作机制主要是在2006年韩国总统卢武铉访非之后开始建设的,主要包括三个相互联系的平台:第一,也是最为重要的,由韩国外交部和非洲联盟(AU)成员国共同主办的3年一次的韩非论坛(Korea-Africa Forum)。2006年11月5-7日——北京峰会结束后2天,韩国邀请了5名非洲首脑和20个国家的27位部长级官员——其中多数为出席北京峰会的非洲代表,举办了首届韩国—非洲论坛。2009年11月,第二届韩非论坛举行,双方决定建立“面向未来的伙伴关系”。[67] 第二,由韩国企划财政部、非洲开发银行(AfDB)、进出口银行等共同举行2年一次的韩非经济合作会议(Korea-Africa Economic Cooperation Conference, KOAFEC),自2006年开始已举办了三次。第三,由韩国知识经济部主办的韩非产业合作论坛,2008年举行了第一次,2009年9月举办了第二次,主要目的是在信息技术等新领域开拓非洲市场。

进入21世纪后,出于经济和政治需求,印度逐渐出台了一些相对松散的对非合作计划。到2006年后,印度意识到整合这些机制与计划的重要性,并于2008年4月在新德里召开首届印度—非洲峰会,标志着统一的印度对非合作机制的形成。印非峰会每3年举办一次,一般发表一份宣言和一份行动计划,并建立了相应的后续机制。与中非论坛相比,印非峰会往往是含糊其辞地提及合作、共享经验、能力建设、南南合作等,但少有切实的行动计划特别是具体开支、执行机构和时间限制等。[68]

2008年8月18-21日,土耳其举办了第一届土耳其—非洲峰会,致力于促进双方关系发展,土耳其为非洲设立了多个项目基金,并计划使土非贸易于2010年达到300亿美元。土非峰会每5年一届,在第3年往往会有一次评估和中期的执行计划。

此外,美国也于2008年正式创建了美军非洲司令部,作为统领美国在非洲的安全、发展和外交的机构,这在某种程度上也有着应对中非论坛的考虑。

最后,为了强化与中非关系的竞争,掌握中非关系的发展动态,将中非关系纳入其预期方向,西方不断就与中国在非洲开展三边合作进行施压。

2006年,应欧盟要求,非洲问题出现在中欧联合声明中,双方指出“将在援助有效性以及千年发展目标等问题上寻求合作”。2008年,欧盟单方面出台了《中欧非三边合作沟通文件》。在美国方面,尽管尚未出台类似的文件,但有关中美非合作的各种学术会议却举办了多次。总体上,这些三边合作的提议包括四类:1、中国参与欧美国家在非洲的项目,以欧美国家为主导;2、中国与欧美处于平等地位,合作在非洲国家开展项目;3、欧美国家参与中国在非洲的项目,以中国为主导;4、建立战略沟通机制,相互通报与非洲的合作情况。[69]

与此同时,其他的国际对非合作机制通过相互合作,对抗中非论坛的现象也正快速发展。传统欧美、美日政策协调中已经加入了中非关系问题。此外,还出现了一些新的机制性合作,如印度与日本在非洲的合作。印日非洲对话(India-Japan Dialogue on Africa)于2010年10月启动,每两年举行一次,轮流在日本和印度举行。由于初创,所以第二次印日非洲对话于2011年6月在印度新德里举行,第三次对话于2011年11月24-25日在东京举行。双方的参与代表都是各自的对非政策高级官员率领,日本方面一般是外务省非洲司司长,而印度方面则是由负责所有3个非洲司事务的外交部部长助理(Additional Secretary)。[70] 又如,自2010年11月奥巴马访问印度双方达成就农业和粮食安全及减贫合作以来,美印已经就非洲问题展开了第一轮对话,2011年又展开了一轮对话。[71]

(三)推动国际体系转型

作为最大的发展中国家和最大的发展中国家大陆,中非在国际舞台上的合作有着重大的国际政治和战略意义。中非合作不只是促进了非洲国际地位的提升和国际对非合作机制的发展,更为重要的是提升了中非双方的国际政治、经济和战略地位,促进了国际体系向着更为公平合理的方向发展,主要体现为推进国际政治经济新秩序的建立与促进南南合作两个方面。

在冷战结束之前,建立国际新秩序的呼声主要来自第三世界。中国一贯支持第三世界国家建立国际政治经济新秩序的主张,并且为之作出过重要贡献。例如,邓小平就在1974年在第六次特别联大上第一次系统地提出了中国关于建立国际政治经济新秩序的五点主张。冷战结束后,国际格局进入转型期,不同国际秩序观的交锋日趋激烈,中国也在不断为其国际秩序观注入新鲜内容,并始终与非洲共同努力推进国际政治经济新秩序的建立。2006年出台的《中国对非洲政策文件》写道,“继续加强中非在国际事务中的团结与合作”,“共同致力于加强联合国的作用,维护《联合国宪章》的宗旨和原则,建立公正合理、平等互利的国际政治经济新秩序,推进国际关系的民主化和法治化,维护发展中国家的合法权益”。[72] 2008年全球经济危机爆发后,中非双方又强调“国际形势正经历冷战结束以来最深刻的变化与调整”,因此加强中非在国际事务中的合作具有更加重要的意义。[73] 在2011年西方国家新干涉主义再度兴起的背景下,2012年7月召开的第五届中非合作论坛指出,中非双方“主张通过政治手段和平解决危机和争端,倡导互信、互利、平等、协作的安全观,反对干涉别国内政,反对在国际事务中动辄使用武力或以武力相威胁”。双方呼吁,进一步密切双方在国际事务中的合作,充分照顾彼此合理关切和诉求,加强协调和相互支持,合力促进国际关系民主化,推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界。[74]

中非双方推动国际新秩序的建立主要体现在国际政治新秩序和国际经济新秩序两个方面。国际政治新秩序建设的核心是联合国改革。随着新兴国家的群体性崛起,国际社会对于改革联合国、特别是安理会的呼声日益高涨。中国支持对安理会进行必要的合理改革,目的是提高安理会的权威和效率。安理会是负责国际安全、维护世界和平的重要机构,所以安理会改革需要联合国会员国通过耐心、深入的讨论共同做出决定。但中国特别强调,联合国安理会改革首先应该考虑非洲,任何改革方案都应通过广泛的民主讨论,与尽可能多的国家取得共识。[75] 历届中非合作论坛都就国际政治新秩序的建立,特别是联合国的改革表达了中非双方共同努力的愿望。

自中非合作论坛建立以来,中非双方共同推动国际经济新秩序建立的努力大致可分为两个阶段,其划分标志是2008年全球金融和经济危机的爆发。2008年以前,或在前三届中非合作论坛上,中非双方对国际经济新秩序的呼吁相对更为笼统,原因很大程度上可归因于中国和非洲自身的经济实力还相对弱小、同时中非关系的发展也未引起充分的国际重视。例如,在首届中非合作论坛上,有关国际经济新秩序的措辞相对空泛,双方同意“在多边经济贸易体制改革和有关规则的制定中,协调立场、增强发展中国家的集体谈判能力,为国际关系民主化和建立公正合理的国际经济新秩序而共同努力”。[76] 由此而来的,这一时期中非双方对于推动国际经济新秩序的建立的具体措施也不够宏观,关注点相对较少且过于细微。

自2007年美国次贷危机、特别是2008年全球金融和经济危机爆发后,中非双方推动国际经济新秩序建立的努力有了明显发展。例如,2009年召开的第四届中非合作论坛指出,世界经济衰退和全球性问题增生导致世界政治、经济等领域不稳定、不确定因素明显增多,这将对发展中国家、特别是非洲国家经济产生严重的冲击,因此“国际社会特别是发达国家尤其要关注并继续努力减轻危机对发展中国家特别是非洲国家造成的负面影响”,最为核心的是要“对国际金融体系进行改革,推动其不断朝着公平、公正、包容、有序的方向发展,并增加发展中国家的代表性和发言权”。[77] 非洲应在“所有涉及世界经济安排中有充分代表性”,应“强调现有国际经济秩序机制应更加平衡,以保证非洲的代表性得到公正体现”。[78] 又如,2012年召开的第五届中非合作论坛“对当前国际金融危机蔓延深化、世界经济形势依然严峻表示担忧”,主张推动国际经济新秩序的建立,具体包括支持和帮助非洲国家实现联合国千年发展目标,后千年发展目标可持续发展框架的实施计划达成一致,推动公平、合理、非歧视的多边贸易体制的建立,建立公平、公正、包容、有序的国际金融体系。[79]

当然,中国和非洲国家推动国际政治、经济新秩序建立的努力并不仅限于中非双方关系或中非合作论坛这一机制平台之内。事实上,中国与非洲国家在诸多国际平台上就此展开合作,如七十七国集团、金砖国家首脑会议、二十国集团、联合国等。

如果说推动国际政治经济新秩序的建立是使南北关系更趋合理和平衡的话,那么推动发展中国家相互合作便是中非双方对于南南合作的重要贡献。南南合作有着悠久的历史,1955年召开的万隆会议、1961年建立的不结盟运动和1964年建立的七十七国集团等都是南南合作的早期典范。很大程度上,早期的南南合作多聚焦于政治合作,自20世纪80年代起、特别是进入21世纪后,南南合作逐渐转向强调经济合作。

中国始终是南南合作的积极倡导者、坚定支持者和深入参与者。非洲是中国促进南南合作的重要一环,中非合作是发展中国家之间的团结互助,是平等互利、开放包容的合作。[80] 而中非合作论坛则是中国促进南南合作、特别是新兴大国与非洲合作的重要平台。在2000年召开的首届中非合作论坛上,中国政府便宣称“决心进一步巩固和拓展中非在各层次、各领域的合作,在南南合作的框架内建立长期稳定、平等互利的新型伙伴关系”。[81]

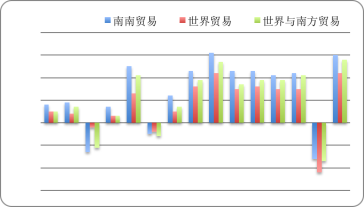

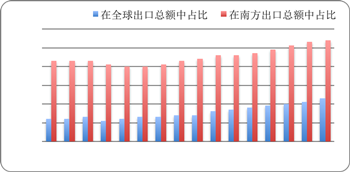

在中非关系快速发展的带动下,南南合作在冷战结束后、特别是进入21世纪后有了快速发展。首先,南南贸易在冷战结束后有了快速增长。据统计,南南贸易在1995年至2005年间增长了三倍。[82] 在2001-2010年间,南南贸易的出口部分年均增长19%,而同一时期世界出口平均增长为12%。2008年,南南出口首次超过南方国家对北方国家的出口。在2008年全球经济危机后,南南出口的恢复速度远高于世界出口增长速度(图一、二)。[83] 尽管亚洲在南南合作中占据主导地位,但非洲与外部世界的经贸联系也正在快速增长。1995年,非洲地区内贸易占非洲对外贸易的63%,而到2010年仅为29%(图三)。[84]

由于南方国家的贸易壁垒相对更为严重,因此南南贸易的增长相对于南北贸易的增长具有更大的战略意义。南南贸易的发展可能会在较短时间内降低进口价格,长期看有助于南方出口国更好地参与到国际市场中。事实上,随着全球经济危机的爆发,美国等发达国家减少了从发展中国家的进口,因此南南贸易的发展可起到一种缓解全球经济不平衡的作用。进而,中非关系对于南南合作的促进,事实上在提供一种全球性公共产品,是在间接地“拯救资本主义”。[85]

图一:南南出口增长率,1996-2010

作者自制。资料来源:South-South Trade Monitor, No. 1 (June 2012), p. 1.

图二:南南出口占比增长情况,1995-2010

作者自制。资料来源:South-South Trade Monitor, No. 1 (June 2012), p. 1.

图3:不同地区在非洲与南方国家贸易中的占比,1995-2010

作者自制。资料来源:South-South Trade Monitor, No. 1 (June 2012), p. 2.

在贸易促进之外,中非合作对于南南合作的促进还体现在南方国家相互间投资的增长以及南方国家间的互惠性贸易安排等方面。随着中非关系日益引起世界的关注,其他新兴大国,如印度、巴西、土耳其等纷纷加大了对非洲的投资和援助力度,进而形成了一股南方国家相互间投资和援助的热潮。

中非合作对南南合作的促进还体现在三边合作或多边合作上。早在2000年首届中非合作论坛上,中非双方就“强调开展三边合作以实现本合作纲领所含目标、尤其是在南南合作框架内促进中非关系的重要性”。[86] 其最为明显的体现是中国与联合国粮农组织所开展的南南合作,以便向发展中国派遣专家和技术人员以传授知识和技术。到2010年4月,联合国粮农组织已经与13个国家合作签署了40项合作协议,向37个国家和地区派遣了专家和技术人员,其中由中国向非洲国家派遣的共计7个项目。[87]

四、中非关系的理论启示

相对而言,中非关系的物质贡献和战略意义更易于识别,而其理论启示更为抽象,所受关注也相对较少。但应当指出的是,中非关系的理论启示有着更为深远和重大的意义。就当前国际体系转型背景下的各种稀缺——包括生存资源稀缺、权势地位稀缺和及思想观念稀缺——而言,思想观念的稀缺及其解决更为重要,同时也是中国和非洲在未来的国际体系中拥有更大的话语权、获得更大利益的重要保证。因此,中非关系的理论启示是指这一关系可为国际关系理论整体及特定方面的思考和研究提供的新洞察和新要素;最为明显地,它可丰富作为整体的国际关系理论,推动南南合作理论的建构,完善存在重大缺陷的国际发展理论。

(一)丰富国际关系理论

尽管冷战结束并未为国际社会带来真正的“和平红利”,但至少为国际关系理论的发展带来了十年左右的“和平红利”;在这十年里,国际关系理论研究不仅反思冷战时期主流国际关系理论的失败,而且致力于国际关系理论新范式的探索,其最大成果或许是建构主义理论的提出和发展。2001年发生的“9·11”事件,扭转了国际关系理论研究的重心,再度使作为整体的国际关系理论研究陷于停滞。

在这一背景下,中非关系对国际关系理论发展的首要贡献在于,为当代主流国际关系理论提供包括“中国元素”和“非洲元素”在内的新理论来源。中国和非洲是当今世界上最为古老的两大文明,其相互联系的强化对于促进人类文明的发展,无疑有着重大意义。[88]

随着中国的快速发展,中国学者正积极建构有中国特色的国际关系理论和外交理论,而非洲则是中国践行这些理论最为成功和最具潜力的地区,因此中非关系可重大地推动中国特色国际关系理论和外交理论进入主流国际关系理论和外交理论的话语体系。所谓中国特色国际关系理论,是指中国国际关系学者试图通过由中国历史背景和传统哲学所塑造的视角、观点、风格和语言之本体论和认识论的哲学假定,以及秉持马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义为指导的方法论,所建立的区别于西方历史与哲学观点的国际关系理论。它符合两大条件:就本体论和认识论而言,必须源自于中国传统历史、文化与哲学等固有逻辑与逻辑;在方法论上,必须是整合与运用马克思主义的研究方法。它主要包括四点内容,即:主张中体西用与西学中国化;彰显中国传统思想与文化,以契合当代中国国情和世界形势;强调实践是真理的检验标准;坚持马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义为指导。[89]

迄今为止的一个非常重大的现象是,西方国际关系学界对于非洲及其在国际政治中的地位仍少有理论兴趣:“有关非洲的国际关系文献少得令人难以置信……许多既存的有关非洲与国际关系的文献事实上也并非讨论非洲与国际关系。它更多是讨论非洲在南北关系中的角色,而且其强调重点也是北方……此外,非洲被从主流国际关系讨论排除在外意味着,少有非洲国际关系的文献有着明确的理论内涵。”[90] 但非洲明显可为国际关系理论提供重大的新理论来源或新要素,大致包括三个方面:首先是非洲地区国际关系的独特运作逻辑,其次是非洲地区主义的运作规律,第三是非洲的国家运行逻辑和国家合法性特征。

非洲地区国际关系同时为前现代和后现代力量所主导,可为国际体系转型的未来提供重要启发。一个必须承认的现实是,主流的国际关系理论事实上将非洲视作一个完全不同的地区国际体系。这些理论总体上认为,当前的国际体系充满着多样性:一方面,在非洲及大部分发展中国家,威斯特伐利亚体系的逻辑仍占据主导,安全仍是其主要关切;另一方面,在大多数发达国家,后威斯特伐利亚体系的逻辑占据着主导,它某种程度已经成为当前整个国际体系的主导性逻辑。换句话说,非洲被认为是一个区别于当前主导性国际体系的次体系;尽管如此,但却没有人吸收其可能的理论启示,而只思考如何以现有主流理论去改造这一地区。

非洲地区主义的独特运作逻辑可为推动全球化进程和其他地区的一体化努力提供借鉴。非洲至少经历了两波地区化,第一波更多与殖民化、非殖民化和泛非主义相联系,第二波始于20世纪80年代末,发生在冷战对非洲的结构性限制放松的背景下。[91] 这两波地区化有着一个共同的特征,即地区主义的相互重叠和竞争,这成为阻碍非洲地区一体化发展的重要因素。非洲地区主义存在明显的重叠现象,有时也导致严重的竞争,主要体现在两个方面。一方面,部分组织的成员国大部分甚至几乎全部来自另一组织,二者相互重叠、相互竞争。另一方面,非洲国家在次地区组织中的成员国身份也是多重的。这导致非洲的次地区组织在相互重叠的同时,还相互交叉,关系相当复杂。尽管如此,重叠和竞争的地区主义对于非洲国家而言仍有其积极意义,尤其是非洲国家大多经济规模较小,同时参与多个地区一体化组织,可使弱国最大化地区一体化的获益,同时能通过分散风险降低可能的损失。

非洲国家在非殖民化后的独特发展历程也可为国际关系理论提供分析未来国内社会及其国际意义的新理论来源。由于其特殊的发展经历,非洲国家在非殖民化成功后仍经常缺乏内部权威:它们或者缺乏持久的法律与行政结构;或者利用军事化手段延续前殖民时期的政治组织方式与实践;而在多民族的亚非后殖民国家中,种族不平等现象司空见惯。这样,非洲国家外交政策的决定因素与其他国家存在重大的差别。不少学者都认为,非洲国家的外交政策主要关注政权安全,更进一步说是政权或统治者的生存。[92] 由此而来的,非洲国家的对外关系就涉及到大量追求其自身“私人外交政策”的非国家行为体。[93] 换句话说,非洲国家的独特性,使得所谓“跨国混合行为体联盟”(transnational mixed actor coalitions)显得格外重要,非国家行为体和公民社会所发挥的作用事实上相当大,特别是就建立新的地区互动类型,创建共享规范,影响各种地区治理问题等而言,因此有必要研究“网络和混合行为体联盟在生产更为包容性的国际关系理论中的重要作用”。[94]

中非关系还可通过提供替代性的解释而推动国际关系理论的新发展。一方面,过去十余年来,不少研究质疑现有国际关系理论在发展中世界、特别是非洲的适用性。[95] 另一方面,如前所述,中非关系的发展使得中国和非洲的国际影响上升,进而可某种程度上影响国际关系理论的发展。总体而言,中非关系产生的替代性视角可有三种方式:一是可纠正国际关系理论中的诸多偏见,如纠正对非洲现状和发展前景的悲观视角,从而使国际关系理论更能反映现实。二是以全新的话语解释既有现象,特别是如对非洲冲突的地方性理解、非洲国家概念的特殊认知、国际关系民主化等,以“打破对国际关系概念的正统界定所强加的思维定式”。[96] 三是解释国际关系现象的新特征,随着中非关系的发展,中国和非洲的诸多潜在具有国际关系普遍意义的现象正在发生,特别是如次国家行为体与政府关系、国际关系的内外关联等。

(二)建构南南合作理论

随着中非关系的快速发展,整个南方国家内部的合作有了质的提升。根据联合国贸发会(UNCTAD)议2011年底的一份报告,新世纪头十年的一个重大事件是部分新兴大国在全球经济中重要性的上升以及南南经济关系的发展。结果是,“尽管传统的北方伙伴仍很重要,南南关系现在在欠发达国家融入世界经济中正发挥着日益重要的作用。未来可能变得更为重要……”[97] 传统意义上的南南合作,很大程度上必须通过北方国家作为中转,因而更多不是直接、而是间接的南南合作。随着中非关系本身及其所带动的其余新兴大国与非洲关系的发展,南方国家间的直接合作正迅速增加。如同国际货币基金组织(IMF)的一份报告所指出的,巴西、中国、印度和南非等“新兴发展中国家”正“从传统的发展中国家分化出来并快速成长,而它们的发展动力越来越依靠彼此之间相互关系的加强而不是依赖于发达国家”;作为这一进程重要组成要素的中非关系,也因此获得了“经济学上的合理解释”。[98] 这样,在更为扎实的南南合作理念和经验基础上,建构真正意义上的南南合作理论已经成为可能。

首先,中非关系的发展推动了南南合作的价值观建设。真正的南南合作理论首先必须确立一套南南合作的价值观,它主要基于南方国家间的政治上平等互信、经济上互利共赢、国际上团结互助和文化上交流互鉴,以及其他传统国际关系原则。更为具体地,南南合作的价值观主要包括三个方面。首先,在政治和外交领域,南南国家应当秉持“团结外交”(diplomacy of solidarity)精神,驳斥被西方所夸大的南方国家内部的差异性和“落后性”,共同推进南南合作的发展。主流国际关系理论往往将南方国家简化为两类,即新兴发展型国家与脆弱国家;其目的是试图将前者描述为西方模式的“毕业生”,而将后者描述为经济上、政治上甚至是道德上的“失败者”。这样,南方国家的内部合作便存在着各种不足,特别是“道德上的缺陷”,进而建构南南合作理论便是虚妄之谈。通过坚持“团结外交”,南方国家必须既坚定地推进南南合作,又有力地驳斥西方的谬论。其次,在经济文化交流等领域,南方国家应坚持平等互利精神,促进双方的共同发展。尽管西方惯于强调,南南合作、特别是中非关系是“新殖民主义”或另一波“对非洲的掠夺”,但事实上无论是“以资源换基础设施”还是中国不附加条件的援助等,都是基于平等互利原则促进非洲发展的典型。相反,西方国家从非洲获得了更大的经济利益,其惯常模式或者是“资源掠夺”或“资源换现金”,后者对非洲较为普遍的贪腐现象有着推波助澜的作用。第三,中非合作还否定了一系列不适用于中国和非洲的所谓“后现代”国际关系原则,在处理国际关系时坚持“现代性”精神用传统国际关系准则指导南方国家间关系。从大历史的角度看,民族国家的真正普及是在20世纪才得以实现的,但其内涵的普及还远未实现。[99] 而西方国家却在这个时候大力宣扬所谓“主权过时论”,宣扬国家边界已经消解,其真正目的不外乎是破坏南方国家的内部稳定,固定南方国家当前在国际体系中的不利地位,进而维护和延长其既有强势地位。南南合作必须坚持传统的国际关系准则,为南方国家赢得更为有利的国际战略地位。

其次,中非关系也促进了南南合作的方法论发展。南南合作理论还必须就南南合作的方法论加以系统化和理论化,特别是其中的资源政治经济学和政权安全等内涵。南南合作提出了几十年但始终没能实现重大发展,原因之一在于南南国家相互间发展水平都比较低,进而没有多少相互的比较优势以促进对方的发展。随着中国等新兴国家的发展,南方国家内部形成一定的发展阶梯,并使得双方的比较优势得出显现,形成了南南合作的第一个重要的方法论,即围绕资源展开的政治经济学。在中印等新兴国家崛起及其与非洲关系快速发展之前,非洲丰富的自然资源并非没有得到利用,但这种利用根本上没有为非洲的发展做出任何贡献。随着中国、印度、巴西等新兴国家的群体性崛起,对非洲蕴藏丰富的各种自然资源的需求大为增加,进而使得非洲原本无法为其发展做出贡献的资源得到充分利用,并可能逐步打破由西方所建立的不公正的国际劳动分工体系,进而真正推动非洲的发展。

中非关系带动的南南合作新方法论之二是,通过对发展—安全关联的新诠释,使得发展与安全的关系得到更为合理的平衡,特别是如何处理政权稳定,并避免西方国家刻意推动的发展政策安全化以及安全政策私有化等危险。如果说西方的上述两大方法很大程度上破坏了南南合作的话,中非关系的发展正在纠正这两个方面。一是通过强调发展政策的发展性质而非安全化发展政策,特别是以中国改革开放三十多年的经验说明,在20世纪70年代末一度陷入国家破产边缘的中国并未采取西方开出的发展政策安全化的处方,而是集中精力发展经济从而逐渐摆脱了当前的困境,并成长为一个新兴大国。二是中国也充分重视安全,致力于维持改革开放所需要的内部和外部的稳定的环境,致力于实现政权稳定。中国方法向非洲展示了一种替代性的发展方法,即在确保政权稳定的基础上,通过发展逐渐解决既有的发展和安全问题,并以发展解决发展过程中新出现的发展与安全问题。

最后,中非关系还使南南合作具有了更为广泛的全球意义。南南合作理论如果仅具有南方意义,那么它将难以推广或至少生命力不强。很大程度上,南南合作理论的建立是基于对当前处于主导地位的南北关系的解构,进而也是对主流国际关系理论的一定程度的纠正。首先,南南合作理论有利于重建不均衡的全球化的理论和对西方的民主和平论的理解。全球化可能加剧国内、地区内及其相互间的不平衡。其次,南南合作也可纠正西方对国家与社会关系的理解。由于“……政治权力为非洲的大量国家与非国家行为体所行使。因为标准的国际关系理论的数据都只是官方的,因此许多非洲的国际关系被遗漏了”,只有在南南合作的背景下,这些权威的、既定的但却未被承认的非国家行为体才能被重新纳入理论视野。[100]

(三)完善国际发展理论

中非关系对于完善和修正当代国际发展学有着重要的意义,主要出于三个方面的原因。首先,伴随着中国的快速崛起,中国正日益成为一个重要的新兴发展伙伴,其独特的发展道路、理念和实践以及提供发展援助的独特性,都可为国际发展学的发展作出贡献。其次,中非关系的发展也带动了其他新兴大国对非发展援助的有效增加,为非洲引入了其他非西方的发展道路、理念和实践。最后,西方发展学在过去60余年的失败,特别是新近全球金融危机的冲击,使得中非关系当前的成功格外重要。

中非关系对国际发展学的完善与修正可做出三个方面的贡献。中非关系对于完善和修正国际发展理论的首要贡献在于,它始终坚持发展为首要目的,在兼顾安全、民主及其他社会性目标的同时也不因这些目标而动摇发展的首要地位。尽管中国目前的发展走在了非洲大陆的前面,但中国仍是一个发展中国家,深知“发展才是硬道理”,其他许多与发展相关的问题、特别是发展条件的问题都可通过发展来逐步加以解决,而针对发展中所产生的新问题也可通过再进一步的发展来逐步解决。这样,中非关系的发展可推动国际发展学逐渐纠正当前过度强调发展条件进而忽视发展目标的不当思维和实践,这主要体现为两个方面。一方面,中非关系始终坚持发展目标的首要地位,不因非洲的发展条件不利而改变对非洲发展的支持,不滑向发展条件论。中国的对外援助始终坚持发展目标导向,不受其他因素的干扰。[101] 相比之下,西方主导的国际发展学很大程度上已经发展为一种“发展条件导向型”的理论。在20世纪50年代国际发展学的早期阶段,西方仍将发展目标作为追求方向,注重对促进经济发展的大型项目的投资和援助。但随着60年代发展主义的失败和名声扫地,西方国际社会逐渐将对非发展援助的重点转向为经济发展创造或改善条件,到90年代更发展为强调民主、良治和新自由主义等为核心的新发展主义。[102] 另一方面,鉴于非洲自身发展条件仍有待改善,中国对非洲发展的支持充满战略耐心,而不是如同现有国际发展学那样急功近利。中国对非援助的内部组织有着很强的综合性,对外援助的规划有着很强的规划性,且对外援助项目有着很高的延续性。相比而言,西方国家在发展与非洲关系的过程中较为缺乏战略性,更多强调援助的技术层面,并相对短视并试图寻找“万能药”,特别是在对非援助方面。在迄今为止的60余年历史中,国际发展学为寻找“万能药”而不停变换发展主题:20世纪60年代的现代化,70年代的减贫,80年代的结构调整,90年代的良治,21世纪头10年的援助有效性,现在正日益向着结果管理等方向发展。[103] 这一发展轨迹也体现了西方国家在对外援助上的技术化趋势和其急功近利性质,严重忽视了发展有效性本身。

中非关系的发展还可极大地纠正国际发展学理论中的不平等假设,主要有三个表现。首先是中国始终坚持国家无论大小一律平等的国际关系原则。1964年提出的中国对外援助八项原则中的第一、二项原则都强调平等,20世纪80年代提出的对外援助四项原则也将“平等互利”作为首要原则,而2011年发表的《中国的对外援助》白皮书也重申了平等原则的重要性。其次,由前一原则而来的,中国在为非洲国家提供发展帮助时,始终坚持互不干涉内政原则和对非援助不附加任何政治条件原则。这在非洲得到了普遍欢迎,尽管不时遭到西方国家的不实批评甚至攻击。正如有非洲学者指出的,尽管中国在如同安哥拉和苏丹这样的资源富集国的作用是有争议的,但“中国的方法是种相互尊重的方法,也向没有什么经济和政治重要的非洲国家提供援助和投资支持”。[104] 第三,中国并不认为自身有任何权利和资格去“教化”非洲国家应该走什么样的发展道路。尽管有不少人开始讨论所谓“中国模式”,但中国更强调与非洲的“相互借鉴、共同发展”,特别是在如发展、教育交流、科学、文化、医疗卫生等领域。中国对于发展的这一立场更强调了国家自决,反对包括如国际货币基金组织和世界银行等在内的西方世界的发展理念中体现的国家等级。[105] 更为重要的是,这事实上为发展理念提供了替代性的话语。相当长时期以来,西方的发展伙伴视自身为所有发展模式的标准设定者,并视发展中国家(受援国)为需要帮助的一方;这排除了相互学习的可能。正是由于中国所提供的替代性发展理念,挑战了“作为西方思想变革的外部发展援助的合法性。旧式二分法的发展话语正日益被扭转,进而使得北方与其余世界的发展关系的观念也发生了变化”,[106] 从而为国际发展学理论的修正乃至重建提供了机遇。

中非关系的快速发展还切实促进了非洲各国的发展有效性,可纠正西方对援助有效性的不当强调。首先,中非关系旨在建立中非之间相对平衡的相互依赖关系,实现中非关系的可持续发展,而不是要制造非洲国家对中国的依赖。西方国际社会、特别是各殖民宗主国在发展与非洲关系的过程中经常出现的政治依赖和债务依赖,在中非关系中都没有出现。中国从未象西方国家一样试图创造出非洲对中国的政治依赖。中国于1964年提出的对外援助八项原则中明确声称,“中国政府对外提供援助的目的,不是造成受援国对中国的依赖,而是帮助受援国逐步走上自力更生、经济上独立发展的道路。”同时,中非关系、特别是中国的对非发展援助也没有加大非洲国家的债务负担。[107] 非洲的债务危机是源于传统援助国和多边援助机构所提供的大量援助——其动机更多是利己主义的部门利益,这导致了经济上的附属效应和主从关系,进而导致了第三世界国家对援助的严重依赖。[108] 中国成为新兴发展伙伴并没有加剧这一状况,相反却通过一系列的债务减免措施为非洲债务负担的改善做出了贡献。其次,中国往往基于非洲各国的实际需求而非中国自身的特定部门利益而为非洲国家提供发展支持。历史上,传统援助国和多边援助机构的对外援助更多考虑所谓“援助行业”(development industry)的部门利益。西方一方面抱怨援助的效果令人沮丧,另一方面又大力提供援助甚至展开相互竞争。其重要原因便在于所谓的“借贷的压力”:国际发展界(development industry)以发放援助为生,“他们担心在财年中他们的机构没有发放出原先预定的资金”。[109] 相比之下,中国的对外援助更多从受援国的实际需求出发,而非从援助方的特定部门利益出发。最后,中非关系以“发展有效性”为衡量指标,进而确保了中非关系的各项措施的快速和高效。中国的对外援助为受援国的电力(主要是水力发电)、交通(主要是铁路)以及信息和通讯技术(主要是设备供应)等基础设施提供重要的资金,这些措施极大地促进了非洲的发展有效性。[110] 而西方自20世纪90年代初起便将反观西方国际社会,由于此前40余年发展努力的失败,自20世纪90年代初起,对外援助的重点逐渐从“援助作为应享权利”(aid-as-entitlement)转向了强调援助的结果与效率,推动“援助有效性”共识的产生,[111] 严重忽视了发展有效性这一根本问题。正因如此,塞内加尔总统韦德才会说,“比起西方批评者,中国更有竞争力,较少官僚作风,更适合在非洲做生意。不仅非洲,就连西方都有很多东西可向中国学习。”[112]

五、政策建议

建构中非关系国际贡献论的压力主要来自三个方面,即:国际舆论环境日趋严峻,中非关系的转型压力日益凸显,国际期待不断上升且呈多样化发展。上述压力使得建构中非关系的国际贡献论相当迫切,但既有研究存在重大不足。因此,本报告尝试从物质贡献、战略意义和理论启示三方面分析中非关系的国际贡献,使之成为一个相对完整和理论化的体系,以回应上述新形势发展并为促进中非关系持续发展提供新的思考。

当然,这一努力更多是初步的,不光因为它需要长期努力,更因为它也面临诸多不确定性。物质层面,下一阶段的中非关系至少面临三大结构性挑战:一是中非经济结构可能的同步升级,将导致双方关系的重大结构性调整;二是当前世界经济的转型,特别是结合资本主义危机与气候变化而诞生的新发展思维和发展技术;三是前述的中非关系本身的三个转型趋势。国际战略层面的挑战主要在于:一方面,在硬实力相对削弱的背景下,美欧将权势竞争的主战场逐渐转向软实力、道德实力(Ethical power)领域;另一方面,由于各主要国际行为体在非洲的竞争加剧,非洲的战略选择也在增多。理论层面的挑战在于,西方国际关系理论仍占据主导地位,同时无论是在经济发展还是在思想文化方面南方国家内部都呈现出多样化发展态势。

尽管如此,建构中非关系国际贡献论仍是当代中国学者不可推卸的重任:首先是要回应前述的诸多需求或挑战,其次是要将理论话语主动权掌握在中国人手中,进而推动中非关系产生更大的国际贡献,为非洲和国际社会提供更大的物质性、战略性和理论性公共产品。

(一)改善中国在非国家形象

建构中非关系国际贡献论的直接压力源于为中非关系“正名”的需要,因此要巩固和拓展中非关系国际贡献论,首先需要改善中国在非洲的国家形象,提升中国话语的国际接受度和认可度。

一方面,中国要进一步加强对非洲公共外交和人文外交。这又具体包括以下要素。一是要从两个方面合理总结和宣传论坛的成功经验,即基于国家间平等原则强调“中国经验”而非突出“中国模式”,和维护中国作为现有国际体系的建设者和贡献者的形象,避免陷入西方“模式之争”的陷阱中。二是要培育非政府组织和公民社会团体应对和利用国际“软规则”,包括在非洲国家扶植促进中非关系的非政府组织,以非洲为试验田培育和锻炼中国的非政府组织,以及以中非合作论坛及人文类分论坛为主渠道,积极参与国际“软规则”的制定和应用过程,塑造于我有利的国际“软规则”。三是要从机制体制上改善对非公共外交政策体系,如可考虑设立中非合作论坛形象大使,设立政府类和冠名类“中非贡献奖”,等。四是要加强研究,包括确立研究重点、建立研究队伍和强化对外学术交流等,发挥学术外交的助推作用。

另一方面,需确立中国“国际体系中的南方大国”国家身份定位。随着中国经济发展水平的提升,中国作为发展中国家的身份定位正遭受越来越多的质疑。根据党的十八大精神,到2020年中国人均收入将再翻一番,全面建成小康社会,届时继续强调中国的“发展中国家”身份可能面临更大的质疑。因此,中国未来的身份定位不应纠缠于“发展中”抑或“发达”这一经济指标,而应关注更为重要的政治和战略性指标,可将中国自身界定为“国际体系中的南方大国”的身份定位。具体而言,中国作为“国际体系中的南方大国”的身份包含以下要素:首先,无论中国未来的发展方向是什么,中国都将始终是国际社会的积极一员、普通一员,是国际体系的平等参与者、有力维护者和积极建设者;其次,尽管将来中国可能依据经济结构性指标判断脱离了发展中国家阵营,中国仍以其在类似于其余南方国家的历史经历、价值判断、政治取向等而与广大发展中国家站在一起;第三,中国将通过参与、创建一系列的南方国家多边外交网络,形成以金砖国家为核心,二十国集团居间,七十七国集团和不结盟运动等为外围的南国家合作网络,与广大发展中国家、特别是非洲一道共同推动国际秩序和国际体系朝着公正合理的方向发展。

(二)提升海外利益保护能力

提升中国的海外利益保护能力,就意味着中国必须更大程度地参与非洲的和平与安全事务,而这将面临以下几对矛盾:首先是保护中国的海外利益但不称霸;其次是介入非洲的和平与安全事务但不干涉内政;第三是强化中非和平与安全合作但仍坚持走和平发展道路。

要解决上述矛盾,首先需要确立中国参与非洲和平与安全事务的战略原则,即:以共性问题为起点,以涉我问题为重点,以热点问题为抓手,以多边机制为平台。共性问题和涉我问题既能保证中非的共同关切,又能保证中国有限的能力得到有效和经济地使用;热点问题的参与能保证中国在各类问题的全面存在,同时也有助于树立“负责任大国”形象;通过多边机制参与可有效避免介入但仍坚持不干涉内政原则之间的两难。

要有效提升中国在非洲的海外利益保护能力,必须确立中国参与非洲和平与安全事务的战略优先:首先,政权稳定是所有国家得以发展的前提,同时也是中国在非洲海外利益得到有效保护的重要前提,中非可加强各个层次的政权维稳经验交流。第二,鉴于以美欧为主的国际社会对非洲安全事务的不当干涉,中国应当强化对非洲地区和平与安全架构建设的支持,特别是支持“非洲问题的非洲解决方法”原则,为非洲联盟和其他次地区组织的和平与安全架构的建设提供资助,为非洲常备军的建设提供军事训练教官和军事参谋人员,加强与非洲地区和次地区组织的情报交流与共享,等。第三,考虑到非洲多国存在的国内或国际性冲突,中国应当更为积极地参与非洲热点问题的解决,强化中国在维和行动中的参与力度,为非盟及次地区组织提供维和资助和维和人员培训,等。最后,中国还应在联合国、特别是安理会加大力度推动涉非安全事务的热点问题上的合作。

此外,为落实上述战略原则和战略优先,中非之间应当建立全面和恰当的双边机制体制,具体可包括以下要素:可在国家层次上设立中非防长对话机制和中非公安部长(警察局长)对话机制,前者的主要任务是围绕军队建设、军队参与社会经济等问题进行双边或多边交流,后者更多围绕警察力量建设、国内安保经验、政权维稳等进行交流与合作;建立次国家级的警察合作机制,重点放在围绕社会危机应对的经济交流与合作上;第三,建立中非安全部门改革(Security Sector Reform)的对话机制,特别围绕中国军转民改革经验、非洲国家实现复员计划等问题展开交流;应当加强中非军队、警察及安全研究的合作与交流,在不同层次和领域内建立相应的智库合作机制乃至二轨对话机制;等。

(三)建构对称性相互依赖关系

随着中非关系未来向着更为对称的相互依赖发展,中国需要前瞻性设计相应的建构对称性相互依赖关系的战略。这种对称性相互依赖不仅可升级中非物质交流特别是经贸关系,更可通过同步提升中非双方的国际战略地位和国际合作平台,进而巩固和拓展中非关系的战略贡献和理论贡献。

建构中非对称性相互依赖关系主要应当从两个方面着手。一方面,要建构中非对称性相互依赖关系,就必须着眼这一新型相互依赖关系规划中非关系的中长期发展战略,同时保持中非关系从感情支撑型向感情-利益支撑型转变中的传统友谊与经济利益的平衡,避免中非关系从利益促进型向利益保护型转变导致的保守。具体而言,中非有关系的中长期发展战略应当包括以下要素:一是要系统设计衡量中非关系的指标体系,具体可覆盖如传统友好度、政治亲密度、意识形态接近度、政治风险度、战略重要性、经济风险度、经济潜力、双边经贸重要性、国际竞争压力等,进而建立灵活的对非政策体系,对非洲国家予以归类划分,针对不同类型的非洲国家采取不同的战略和政策;二是要系统化、合理化历届中非合作论坛的各种举措,建立一个中国支持非洲发展的举措框架,使前几届论坛的各种举措逐渐形成一个内部逻辑,同时也为后续论坛的新举措提供合理依据,避免每届论坛都为提新举措而提新举措;三是要及早设计第六届中非合作论坛的议题主题,使之与对2015年千年发展目标结束后的全球发展共识的建构相契合,促进中国对全球发展努力的观念、战略和政策形成。

另一方面,应当提前规划中国的涉非三边合作战略。首先是涉非三边合作的基本战略原则,具体可表述为:“非洲需要,非洲同意,非洲参与;先经后政,先易后难,先南后北”。基于这一战略原则,中国的涉非三边合作战略应确立合作对象的优先次序,具体可分为五个层次:最为优先的是南非,这不仅因为南非有意与其他国家在非洲开展三边合作,更因为与南非的涉非三边合作既可缓解非洲国家的疑虑,也可缓解西方国家的三边合作压力;其次是非洲地区和次地区组织;第三是包括联合国、世界银行、国际货币基金组织等国际多边机构;第四是其他新兴大国,这同样可缓解非洲国家的担忧,更可促进南南合作的发展,避免南方国家的恶性竞争乃至分裂;最后才是西方发达国家。涉非三边合作的相关谈判要坚持强调与非洲共进退,共同设定三边合作的战略构想和具体谈判策略和战术。

(四)完善中非合作机制建设

中非合作机制、特别是中非合作论坛的发展已经从创建阶段迈向了可持续发展阶段,应当更加关注质量而非数量。完善中非合作机制建设,不仅可为中非全方位交往提供机制性保障,还可为进一步促进南南合作,更可为国际关系理论、南南合作理论、国际发展学等提供新的理论素材和理论方法。

首先,要完善论坛的机制体制,提升论坛的定位。一是要建立健全中国对非政策的完整政策机制和法律机制;二是优化论坛的协调机制和组织结构,提升论坛后续行动委员会的行政级别并扩充工作人员队伍;三是要优化论坛工作人员的构成并提高其能力,包括知识结构和人员来源结构等。

其次,要适当控制论坛发展速度,稳定论坛规模。一是要适当放缓论坛直属机构的发展速度。应在相关条件成熟的情况下,根据论坛的中长期规划逐步增设相关的直属机构或分论坛,以有效预防论坛机制过快发展带来的消极后果。二是要统筹管理其他非直属性的涉中非关系论坛。建议出台相关规定,就“中非”、“论坛”等字眼的使用标准、申报制度、批准制度、监督制度等加以规范。

第三,完善论坛的质量管理措施。一是要建立健全论坛的危机管理机制,应在论坛系统内设立专门的危机管理机制,并辅之以一个由大学和智库专家学者组成的危机管理咨询团队,以便更为快速、系统和协调地应对和预防各类危机事态。二是应建立健全中非合作论坛政策措施的质量跟踪、控制和评估体系。三是要强化涉中非关系的理论性问题的预警性研究,如中非关系国际贡献与中国特色国际关系理论和外交理论的关系,不干涉内政与中非和平与安全合作等问题。

【完】

[1] 中非关系的贡献是双向的,其国内贡献是指对中国的经济发展、国际战略地位及理论思考等的推动,国际贡献则是本报告集中讨论的对非洲及其余国际社会的积极影响。本报告仅讨论其国际层面,特此说明。

[2] 参见李安山:《为中国正名:中国的非洲战略与国家形象》,载《世界经济与政治》2008年第4期。

[3] 英国国防部曾于2008年委托英国皇家国际事务研究所(Chatham House)对2005-2008年间有关中非关系的文献作一综述,该报告充分显示出西方当时的非理性状态,参见Tom Cargill, “China and Africa: A Literature Review,” Unpublished Chatham House Review, 2008。

[4] 作者曾就“发展-安全关联”作过粗浅讨论,参见张春:《“发展—安全关联”:中美欧对非政策比较》,载《欧洲研究》2009年第3期。

[5] 有关国际“软法”或“软规范”的论述,可参见La Szlo Blutman, “In The Trap of A Legal Metaphor: International Soft Law,” International and Comparative Law Quarterly, vol. 59 (July 2010), p. 605; Jon Birger Skjaseth, Olav Schram Stokke and Jogen Wettestad, “Soft Law, Hard Law, and Effective Implementation of International Environmental Norms,” Global Environmental Politics, Vol. 6, No.3 (August 2006), p. 104; Dinah Shelton ed., Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding Norms in the International Legal System (Oxford and New York: Oxford University Press, 2000); 等。

[6] 作者于2011年11月22日与该报告主要撰写人马特·韦尔斯(Matt Wells)的谈话,华盛顿;作者与布劳提冈教授的电子邮件通信,2011年11月15日。

[7] 作者于2011年10月11日同美国国防大学非洲战略研究中心(Africa Center For Strategic Studies)主任威廉斯·贝拉米(Amb Williams Bellamy)大使的谈话。

[8] Quoted from Deborah Brautigam, “China in Africa: Seven Myths,” ARI, No. 23/20011 (8 February 2011), http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/sub-saharan+africa/ari23-2011.

[9] 李伟建等:《迈向新的十年:中非合作论坛的可持续发展研究》,载《西亚非洲》2010年第9期,第8-9页。

[10] 作者于2012年4月29日同肯尼亚内罗毕大学教授约瑟夫·奥雅拉(Joseph Onjala)的谈话,内罗毕;另可参见Yaroslav Trofimov, "In Africa, China's Expansion Begins to Stir Resentment," The Wall Street Journal, 2 Feb 2007, http://news.mongabay.com/2007/0202-wsj.html, 2007-02-05; Paolo von Schirach, “Anti-Chinese Sentiment Strong Theme In Presidential Elections Upset in Zambia,” Schirach Report, September 23, 2011, http://schirachreport.com/index.php/2011/09/23/, 2011-10-15。

[11] 周玉渊:《非洲媒体对中非关系的报道:影响与反思》,浙江在线教育频道,2011年10月28日,http://edu.zjol.com.cn/05edu/system/2011/10/28/017952269.shtml;周晓晶:《中非合作公开透明互利非洲版“中国威胁论”需破解》,中国经济网,2006年6月20日,http://intl.ce.cn/zgysj/200606/20/t20060620_7432157.shtml。

[12] Kerry Brown and Zhang Chun, “China in Africa - Preparing for the Next Forum for China Africa Cooperation,” Briefing Note, Chatham House, June 2009.

[13] H. Haugen and J. Carling, “On the Edge of the Chinese Diaspora: The Surge of Baihuo Business in an African City,” Ethnic and Racial Studies, Vol. 28, No. 4 (2005), pp. 639–662; Mohan Giles and May Tan-Mullins, “Chinese Migrants in Africa as New Agents of Development? An Analytical Framework,” European Journal of Development Research, Vol. 21 (2009), pp. 588–605.

[14] “The Hopeful Continent Africa Rising,” The Economist, 3 December 2011; Jakkie Cilliers, Barry Hughes and Jonathan Moyer, African Futures 2050 (Pretoria: Institute for Security Studies, 2011), pp. 28-32.

[15] 张春:《全球经济危机下非洲地区一体化的挑战》,载《非洲研究》2010年第1卷(总第1卷),第256-259页。令人欣慰的一个趋势是,越来越多的非洲政治家和知识精英正认识到这一问题,并强调非洲需要调整方向,通过“向东看”学习东方世界——主要是东亚地区——的发展经验,并强调安全问题的解决需要首先解决发展问题。非盟和平与安全理事会秘书长阿德菲·卡姆布兹(Admore Kambudzi)博士在2012年5月22日中国驻埃塞俄比亚大使馆与南非国际安全研究所共同举办的“中国—非洲在和平与安全领域的合作”国际研讨会上的演讲,亚的斯亚贝巴。

[16] 舒运国、路征远:《世界金融危机对非洲的影响》,载《西亚非洲》2009年第3期,第5-6页。

[17] Cindy Shiner, “Africa: Continent Needs Proactive Action on Climate Change, Expert Says,” All Africa, 18 March 2010, http://allafrica.com/stories/201003180001.html, 2010-03-20.

[18] Vivien Foster, William Butterfield, Chuan Chen, and Nataliya Pushak, Building Bridges: China’s Growing Role as Infrastructure Financier for Sub-Saharan Africa (Washington, D.C.: World Bank, 2008).

[19] Jing Gu and Richard Schiere, “Post-crisis Prospects for China-Africa Relations,” Working Paper, No. 124 (May 2011), African Development Bank Group; Richard Schiere, “China and Africa: An Emerging Partnership for Development? – An Overview of Issues,” Working Paper, No. 125 (May 2011), African Development Bank Group; Mary-Françoise Renard, “China’s Trade and FDI in Africa,” Working Paper, No. 126 (May 2011), African Development Bank Group; Richard Schiere and Alex Rugamba, “Chinese Infrastructure Investments and African Integration,” Working Paper, No. 127 (May 2011), African Development Bank Group; Ron Sandrey and Hannah Edinger, “China’s Manufacturing and Industrialization in Africa,” Working Paper, No. 128 (May 2011), African Development Bank Group; Jean Claude Berthelemy, “China’s Engagement and Aid Effectiveness in Africa,” Working Paper, No. 129 (May 2011), African Development Bank Group.

[20] Deborah Brautigam, The Dragon’s Gift: The Real Story of China in Africa (Oxford: Oxford University Press, 2010); Ngaire Woods, “Whose aid? Whose Influence? China, Emerging Donors and the Silent Revolution in Development Assistance,” International Affairs, Vol. 84, No. 6 (2008); Deborah Brautigam, “China, Africa and the International Aid Architecture,” Working Paper, No. 107 (April 2010), African Development Bank Group; Dambisa Moyo, Dead Aid: Why aid is not working and how there is a better way for Africa (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009).

[21] 李安山:《为中国正名:中国的非洲战略与国家形象》,载《世界经济与政治》2008年第4期。

[22] G. Le Pere ed., China in Africa: Mercantilist Predator; or Partner in Development (Johannesburg: The South African Institute of International Affairs, 2007); Serge Michel and Michel Beuret, China Safari: On the Trail of Beijing's Expansion in Africa (Boulder, CO: The Perseus Books Group, 2009).

[23] Office of the Special Adviser on Africa, Africa’s Cooperation with New and Emerging Development Partners: Options for Africa’s Development (New York: United Nations, 2010).

[24] 罗建波:《非洲一体化与中非关系》,社会科学文献出版社2006年版。

[25] Garth Shelton and Farhana Paruk, The Forum on China–Africa Cooperation: A Strategic Opportunity (Johannesburg: Institute for Security Studies, 2008); 中国研究中心:《评估中国中非合作论坛承诺在非洲的实施并规划未来》,南非斯坦伦布什大学中国研究中心,2010年1月;李伟建等:《迈向新的十年:中非合作论坛可持续发展研究》,载《西亚非洲》2010年第9期;李伟建等:《中非合作论坛北京峰会:评估与展望》,上海国际问题研究院报告,2008年12月。

[26] Robert Sutter, “Global Responsibility or Free Riding: The Implications of the ‘Win-Win’ Principle for China’s Approach to Foreign Crises and International Affairs,” paper presented for Annual Conference of American Political Science Association, September 2010.

[27] UNEP, Sudan: Post-Conflict Environmental Assessment, Nairobi, Kenya: United Nations Environment Programme, 2007; Jeffrey D. Sachs, “No Development, No Peace”, July 2007, Project Syndicate, http://www.project-syndicate.org/commentary/sachs131.

[28] Ban Ki Moon, “A Climate Culprit in Darfur”, The Washington Post , June 16, 2007, p. A15.

[29] 《中国政府达尔富尔问题特别代表举行中外媒体吹风会》,外交部网站,2008年3月7日,http://www.fmprc.gov.cn/chn/zxxx/t412957.htm。

[30] 《胡锦涛同苏丹总统巴希尔会谈》,载《人民日报》2007年2月3日,第1版。

[31] 《联合国失望中国未拘捕苏丹总统 美国肯定中方表现》,凤凰卫视,2011年7月2日,http://news.ifeng.com/world/detail_2011_07/02/7394697_0.shtml。

[32] 《报告显示索马里海盗年获利千万美元》,新浪网,2008年10月3日,http://news.sina.com.hk/cgi-bin/nw/show.cgi/121/1/1/892986/1.html;《海盗设交易所供认股,赎金分红》,载《苹果日报》2010年11月16日。

[33] 《何亚非副部长在安理会索马里海盗问题部长级会议上的发言》,中国外交部网站,2008年12月16日, http://big5.fmprc.gov.cn/gate/big5/www.mfa.gov.cn/chn/gxh/zlb/ldzyjh/t526516.htm。

[34] 《国防部:“中国军力将直接进入非洲”报道别有用心》,中国国防部,2011年10月27日,http://www.mod.gov.cn/intl/2011-10/27/content_4309238.htm。

[35] 张春:《医疗外交与软实力培育——以中国援非医疗队为例》,载《现代国际关系》2010年第3期,第51页。

[36] 《中国向非洲提供建国以来最大一笔粮食援助》,中新网,2011年9月25日,http://www.chinanews.com/gn/2011/09-25/3351368.shtml。

[37] 这三个阶段包括:起步阶段(initial response phase)始于广泛的暴力结束之际,其特征是提供紧急人道主义服务,通过稳定行动和军事干涉提供基本安全,其中包括部署维和人员;转型或过渡阶段(transformation or transition phase),合法的地方能力产生并得到支持,其关注重点是重启经济发展,包括物质上的重建,确保有效的治理和管辖,并为提供诸如教育和医疗等基本社会福利奠定基础;最终阶段即巩固可持续发展阶段(fostering sustainability phase),即巩固先前的恢复性努力以预防冲突再次爆发。在这一阶段,军事行为体特别是国际维和人员逐渐退出社会和政治舞台,社会重归“正常”。Post-Conflict Reconstruction Task Framework Report (Washington, D.C.: CSIS, May 2002), http://csis.org/images/stories/pcr/framework.pdf, 2010-03-20.

[38] 沈国放:《我们为和平而来——“世纪面临的挑战:国际维和研讨会”上的讲话》,载《国际问题研究》2005年第1期,第5页。

[39] 《国防部:“中国军力将直接进入非洲”报道别有用心》,中国国防部,2011年10月27日,http://www.mod.gov.cn/intl/2011-10/27/content_4309238.htm。

[40] 联合国维持和平行动部数据,http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2012/ October12_3.pdf, 2012年10月。

[41] IANSA, Oxfam & Saferworld, Africa’s Missing Billions: International Arms Flows and the Cost of Armed Conflict (London: Oxfam Great Britain, 2007).

[42] Richard Schiere and Alex Rugamba, “Chinese Infrastructure Investments and African Integration,” Working Paper, No. 127, May 2011, African Development Bank Group, pp. 14-15.

[43] Ali Abdalla Ali, “EU, China and Africa; The Sudanese Experience”, Sudan Tribune, July 10, 2007, http://www.sudantribune.com/spip.php?article22783.

[44] 《苏丹人几十年的石油梦》,中国石油集团公司网站,http://www.cnpc.com.cn/CNPC/xwzx/shzs/hzfpj。

[45] 《中国石油集团在苏丹》,中国石油集团公司网站,http://www.cnpc.com.cn/CNPC/ywycp/cnpczqq/%e9%9d%9e%e6%b4%b2.htm。

[46] 《苏丹人民是中苏能源合作的最大受益者》,新华网喀土穆2007年1月17日电,http://www.cnpc.com.cn/cnodc/hzygy/jlhz。

[47] Richard Schiere, “China and Africa: An Emerging Partnership for Development? – An Overview of Issues,” Working Paper, No. 125, May 2011, African Development Bank Group, pp. 6-7, 17.

[48] 《陈德铭:中国将继续支持非洲农业发展和基础设施建设》,商务部网站,http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/ae/ai/200911/20091110608567.html。

[49] 《中国再次大规模减免他国债务 已减免非洲国家200多亿》,南方周末网,2010年9月23日,http://www.infzm.com/content/50494。

[50] Ian Taylor and P. Williams, “Understanding Africa’s Place in World Politics,” in Ian Taylor and P. Williams eds., Africa in International Politics: External Involvement on the Continent (London: Routledge, 2004).

[51] Goran Hyden and Michael Bratton eds., Governance and Politics, Johns Hopkins University Press, 1991, pp. 2-3.

[52] World Bank, Can Africa Claim the 21st Century?, Washington: New York, 2000, p. 8.

[53] OECD, Development Co-operation: Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee, 2002 Report, Paris: OECD, 2003, pp. 286-287.

[54] G. Crawford, Foreign Aid and Political reform: A Comparative Analysis of Democracy Assistance and Political Conditionality, Houndmills: Palgrave, 2002; O. Stokke ed., Aid and Political Conditionality, London: Frank Cass, 1995.

[55] K. Dunn, “Madlab # 32: The (Black) African State: Rethinking the Sovereign State in International relations Theory,” in K. Dunn and T. Shaw eds., Africa’s Challenge to International Relations Theory, Houndmills, Basingstoke: Palgrave, 2001, pp. 51-52.

[56] 《胡锦涛在中非合作论坛北京峰会开幕式上讲话》,2006年11月4日,新华网,http://news.xinhuanet.com/world/2006-11/04/content_5289040.htm。

[57] 作者于2011年10月4日与美国乔治—华盛顿大学教授戴维·希恩(David Shinn)大使的访谈,华盛顿。

[58] 张春:《全球经济危机下非洲地区一体化的挑战》,载《非洲研究》2010年第1卷(总第1卷),第260-261页。

[59] 刘宗义:《印度对非洲政策的演变及其特点》,载《西亚非洲》2009年第3期。

[60] 参见《印度举办首届印非论坛》,载[英]《金融时报》2008年4月8日; Harry G. Broadman, Africa’s Silk Road: China and India’s New Economic Frontier, The World Bank 2007, p.79。

[61] Manish Chand, “Gaddafi, Mubarak to Skip India-Africa Summit,” Thaindian News, 1 April 2008, http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/gaddafi-mubarak-to-skip-india-africa-summit_10033343.html#ixzz1SheXPvaZ.

[62] 《首届欧非首脑会议闭幕发表<开罗声明>和<行动计划>》,载《人民日报》2000年4月5日,第6版。

[63] Daniel Bach, “The European Union and Africa: Trade Liberalisation, Constructive Disengagement, and the Securitisation of Europe’s External Frontiers,” Africa Review, Vol. 3, No. 1, 2011, p. 40.

[64] 《中国成欧非峰会场外主角》,载《中国经济周刊》2007年第48期;《欧非峰会“残缺不全” 中国的名字却被频频提及》,新华网,2007年12月10日,http://news.xinhuanet.com/world/2007-12/10/content_7226077_1.htm。

[65] Shigeru Ishikawa, “Supporting Growth and Poverty Reduction: Toward Mutual Learning from the British Model in Africa and the Japanese Model in East Asia,” Discussion Paper #8, JBIC Discussion paper Series, Tokyo, March 2005, p. 34.

[66] Njunga Mulikita, “Japan’s Conference, Diplomacy and African Development,” Southern African Political and Economic Monthly, Vol. 13, No. 3, December 1999, p. 54.

[67] 有关韩非论坛的机制体制的讨论,可参见Johan Lagerkvist and Gabriel Jonsson, “Foreign Aid, Trade and Development: The Strategic Presence of China, Japan and Korea in Sub-Saharan Africa,” Occasional Paper, No. 5, The Swedish Institute of International Affairs, 2011, pp. 53-67。

[68] J. Peter Pham, “India’s New Engagement of Africa: Trends and Implications,” in Jack Mangala ed., Africa and the New World Era: From Humanitarianism to a Strategic View (New York: Palgrave Macmillan, 2010).

[69] 张春:《中非关系:应对国际对非合作的压力和挑战》,载《外交评论》2012年第3期,第36页。

[70] “India, Japan Discuss Political, Economic Engagements with Africa,” Daily India, 16 June 2011, http://www.dailyindia.com/show/445775.php.

[71] “US Lauds India’s Model of Engaging Africa,” IANS, 10 June 2011, http://mangalorean.com/news.php?newstype=local&newsid=244136.

[72] 《中国对非洲政策文件》,新华社,2006年1月12日,http://news.xinhuanet.com/world/2006-01/12/content_4042333.htm。

[73] 《中非合作论坛-沙姆沙伊赫行动计划(2010至2012年)》,外交部,2009年11月12日,http://www.focac.org/chn/ltda/dsjbzjhy/bzhyhywj/t626385.htm。

[74] 《中非合作论坛第五届部长级会议北京宣言》,外交部,2012年7月23日,http://www.focac.org/chn/ltda/dwjbzzjh/hywj/t954267.htm。

[75] 《中国副外长:中方认为联合国安理会改革应首先考虑非洲》,国际在线,2008年9月19日,http://gb.cri.cn/18824/2008/09/19/3785s2250051.htm。

[76] 《中非经济和社会发展合作纲领》,外交部,2000年10月13日,http://www.focac.org/chn/ltda/dyjbzjhy/hywj12009/t155561.htm。

[77] 《中非合作论坛沙姆沙伊赫宣言》,外交部,2009年11月12日,http://www.focac.org/chn/ltda/dsjbzjhy/bzhyhywj/t626386.htm。

[78] 《中非合作论坛-沙姆沙伊赫行动计划(2010至2012年)》,外交部,2009年11月12日,http://www.focac.org/chn/ltda/dsjbzjhy/bzhyhywj/t626385.htm。

[79] 《中非合作论坛第五届部长级会议北京宣言》,外交部,2012年7月23日,http://www.focac.org/chn/ltda/dwjbzzjh/hywj/t954267.htm。

[80] 《中非合作论坛第五届部长级会议北京宣言》,外交部,2012年7月23日,http://www.focac.org/chn/ltda/dwjbzzjh/hywj/t954267.htm。

[81] 《中非合作论坛北京宣言》,外交部,2000年10月13日,http://www.focac.org/chn/ltda/dyjbzjhy/hywj12009/t155560.htm。

[82] Rajan Sudesh Ratna, “Promoting South-South Trade: Recent Developments and Options,” ARTNeT Policy Brief, No. 17 (February 2009), p. 1.

[83] South-South Trade Monitor, No. 1 (June 2012), p. 1.

[84] South-South Trade Monitor, No. 1 (June 2012), p. 2.

[85] M. Fugazza & F. Robert–Nicoud, “Can South–South Trade Liberalization Stimulate North–South Trade?” Journal of Economic Integration, Vol. 21, No. 2 (2006), pp. 62–90.

[86] 《中非经济和社会发展合作纲领》,外交部,2000年10月13日,http://www.focac.org/chn/ltda/dyjbzjhy/hywj12009/t155561.htm。

[87] 联合国粮农组织网站信息,http://www.fao.org/spfs/south-south-spfs/ssc-spfs/en/。

[88] 刘鸿武:《当代中非关系与亚非文明复兴浪潮——关于当代中非关系特殊性质及意义的若干问题》,载《世界经济与政治》2008年第9期,第29-37页。

[89] 郭树勇主编:《国际关系:呼唤中国理论》,天津人民出版社2005年版,第257-258页。

[90] S. Croft, Review article, ‘International Relations and Africa’, African Affairs 96 (385) (1997), p. 609; B.G. Jones, ‘Africa and the Poverty of International relations’, Third World Quarterly, 26 (6) (2005), pp. 988, 993, 996.

[91] Morten Boas, “Regions and Regionalisation: A Heretic’s View,” in Nordiska Afrikainstitutet ed., Regionalism and Regional Integration in Africa – A Debate of Current Aspects and Issues (Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 2001), p. 29.

[92] Robert Jackson and Carl Rosberg, “Why Africa’s Weak States Persist: The Empirical and the Juridical in Statehood,” World Politics, Vol. 35 (1982), pp. 1-24; R. Sandbrook, The Politics of Africa’s Economic Stagnation (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

[93] Christopher S.Clapham, Africa in the International System: The Politics of State Survival (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

[94] Okey Iheduru, “Civil Society, Transnational Networks & New Patterns of Regional Interaction: Lessons From West Africa,” Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association 48th Annual Convention, 28 February 2007, pp. 6-7.

[95] 例如可参见S.G. Neuman ed., International Relations Theory and the Third World, Houndsmills: Macmillan, 1998; K.C. Dunn and T.M. Shaw eds., Africa’s Challenge to International Relations Theory, Basingstoke: Palgrave, 2001; T.C. Nkiwane, “Africa and International Relations: Regional Lessons for a Global Discourse,” International Political Science Review, Vol. 22, 2001, pp. 279-290; K. C. Lavelle,“Moving in from the Periphery: Africa and the Study of International Political Economy,” Review of International Political Economy, Vol.12, No.2, 2005, pp. 364-379;等。

[96] Rolan Bleiker, “Forget IR Theory,” in Stephen Chan, Peter Mandaville and Rolan Bleiker eds., The Zen of International Relations, Houndsmills, Basingstoke: Palgrave, 2001, pp. 50-51.

[97] UNCTAD, The Least Developed Countries Report 2011: The Potential Role of South-South Cooperation for Inclusive and Sustainable Development (New York: United Nations, 2011), p. v.

[98] Cigdem Akin and M. Ayhan Kose, “Changing Nature of North-South Linkages: Stylized Facts and Explanations,” IMF Working Paper, WP/07/280 (December 2007), pp. 4-5.

[99] 参见潘亚玲:《试论全球化下威斯特伐利亚体系的生存能力》,载《教学与研究》2011年第7期;陈玉刚、袁建华主编:《超越威斯特伐利亚?——21世纪国际关系的解读》,时事出版社2004年版;等。

[100] Douglas Lemke, “African Lessons for International Relations Research,” World Politics, Vol. 56, No. 1 (October 2003), p. 116.

[101] 中华人民共和国国务院新闻办公室:《中国的对外援助》(白皮书),2011年4月21日,国新办网站,http://www.scio.gov.cn/zxbd/wz/201104/t896471.htm。

[102] [美]霍华德·威亚尔达:《绪论:西方传统及其向非西方世界的输出》,载[美]霍华德·威亚尔达:《非西方发展理论——地区模式与全球趋势》,董正华、昝涛、郑振清译,北京大学出版社2006年版,第8页。

[103] Erik Thorbecke, “The Evolution of the Development Doctrine, 1950-2005,” Research Paper, No. 2006/155, UN University, December 2006;[赞比亚]丹比萨·莫约:《援助的死亡》,王涛、杨惠等译,刘鸿武审校,世界知识出版社2010年版,第8、11-20页。

[104] M.Davies, H. Edinger, N. Tay, and S. Naidu, How China Delivers Development Assistance to Africa, Centre for Chinese Studies, University of Stellenbosch, February 2008.

[105] Barry V. Sautman, “Friends and Interests: China’s Distinctive Links with Africa,” Working Paper, No. 12, Center on China’s Transnational Relation, The Hong Kong University of Science and Technology, 2006, http://www.cctr.ust.hk/materials/working_papers/WorkingPaper12.pdf, pp. 15-16, 2007-02-20.

[106] Clemens Six, “ The Rise of Postcolonial States as Donors: A Challenge to the Development Paradigm?” Third World Quarterly, Vol. 30, No. 6, 2009, p. 1107.

[107] Helmut Reisen and Sokhna Ndoye, “Prudent versus Imprudent Lending to Africa: From Debt Relief to EmergingLenders,” Working Paper, No. 268, OECD Development Centre, February 2008, pp. 38-39.

[108] Ibi Ajayi, “Issues of Globalisation in Africa: The Opportunities and the Challenges,”Ibadan Journal of the Social Science, Vol. 2, No. 1 (2004), pp. 23-42.

[109] [赞比亚]丹比萨·莫约:《援助的死亡》,王涛、杨惠等译,刘鸿武审校,世界知识出版社2010年版,第38-39页。

[110] J.Y. Wang, “What’s Drives China’s Growing Role in Africa?”, IMF Working Paper,WP/07/211,2007.

[111] UNDP, Development Effectiveness: Review of Evaluative Evidence (New York: UNDP, 2001), p. 5.

[112] Abdoulaye Wade, “Time for the West to Practice What it Preaches,”Financial Times, 24 January 2008.

附件: